ニュースリリース

-

-

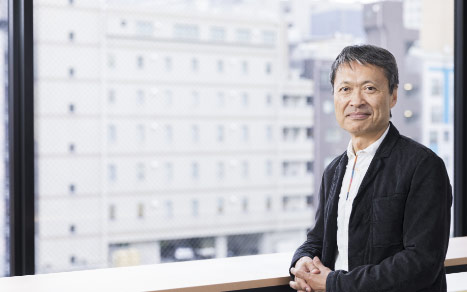

- 代表 塩村仁のメッセージをご紹介します。

-

-

-

ミッション - 難病・希少疾病などの医薬品や医療機器の研究開発に取り組んでいる私たちの想いをご紹介します。

-

-

-

特徴 - 既存の製薬会社とは違うノーベルファーマの特徴と強みについて、ご紹介します。

-

-

-

- 必要なのに顧みられない薬ーだからこそ、創らなければならない。

企業理念をご紹介します。

-

-

-

- ノーベルファーマの会社概要、役員一覧、社名の由来等をご紹介します。

-

-

-

- 既存の製薬会社が手がけてこなかったアンメットニーズ医薬品の研究開発をご紹介します。

-

-

-

- 財務ハイライト、ライブラリーをご紹介します。

-

病気を知る

-

(亜鉛で元気) - 「血清亜鉛値」(血液中の亜鉛濃度)が低下し、体内の亜鉛が不足した状態です。(亜鉛で元気サイトが開きます。)

-

- ほぼ全身に良性の腫瘍が生じ、さまざまな症状が現れる病気です。

-

子宮内膜症 - 子宮腔にだけ存在するはずの子宮内膜組織が、本来はないはずのところに増殖してしまう病気です。

-

- 体内に銅が蓄積することにより、脳・肝臓・腎臓・眼などが冒される病気です。

-

- 生まれてから、特に7日間程度、神経学的な要因を含めた種々の原因により起こるけいれんのことです。

-

発声障害 - 声を出そうと思うとつまってしまって声が出にくくなる病気です。

-

- 何らかの原因で鼓膜が破れ、そのまま塞がらずに孔(こう:穴)が残った状態を指します。(鼓膜ナビサイトが開きます。)

-

(LAM) - リンパ管や肺などで、平滑筋に似た性質をもつLAM細胞が増える腫瘍性の病気です。

-

- リンパ管疾患として、リンパ管腫(リンパ管奇形)、リンパ管腫症、ゴーハム病、リンパ管拡張症などがあります。

-

子どもの睡眠障害 - 子どもの神経発達症(発達障害)と睡眠障害の関係、よい睡眠をとるための生活習慣を紹介しています。