縁取り空胞を伴う 遠位型ミオパチー(GNEミオパチー) 縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーとはどんな病気ですか?

遠位型ミオパチー、縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)とは?

縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー」は、若年成人(10代後半~30代)での発症が多く、歩行機能の低下や指先の力が入りにくいといった症状が少しずつ進行する筋肉の病気です。

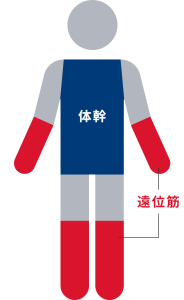

Q.遠位型ミオパチーはどんな病気?

A.体幹から遠い筋肉から障害されていく病気です。

筋肉の病気は総称して「ミオパチー」と呼ばれます。 「遠位型ミオパチー」とは、遺伝的な筋肉の病気の一つです。

筋疾患の多くは、体幹(首から上と腕と足を除いた胴体全体)に近い筋肉(近位筋)から力が入りにくくなりますが、遠位型ミオパチーでは、体幹から遠い筋肉(遠位筋)、例えば足首を動かすような筋肉や手の指先を動かすような筋肉から動かしにくくなります。このような筋肉の病気を遠位型ミオパチーと呼びます。

遠位筋とは…

体幹(青色部分)から離れた筋肉で、

おおよそ右の図の赤色部分にある筋肉を指します。

Q. 遠位型ミオパチーは命にかかわる病気ですか?

A. 病気の発症が直接命に係わるものではありません。

筋肉は心臓や肺など臓器の動きにも関わっていますが、GNEミオパチーでは、心筋は侵されにくく、命に関わる状態にはなりにくいとされています。重症化した場合は、呼吸困難になることもあります。

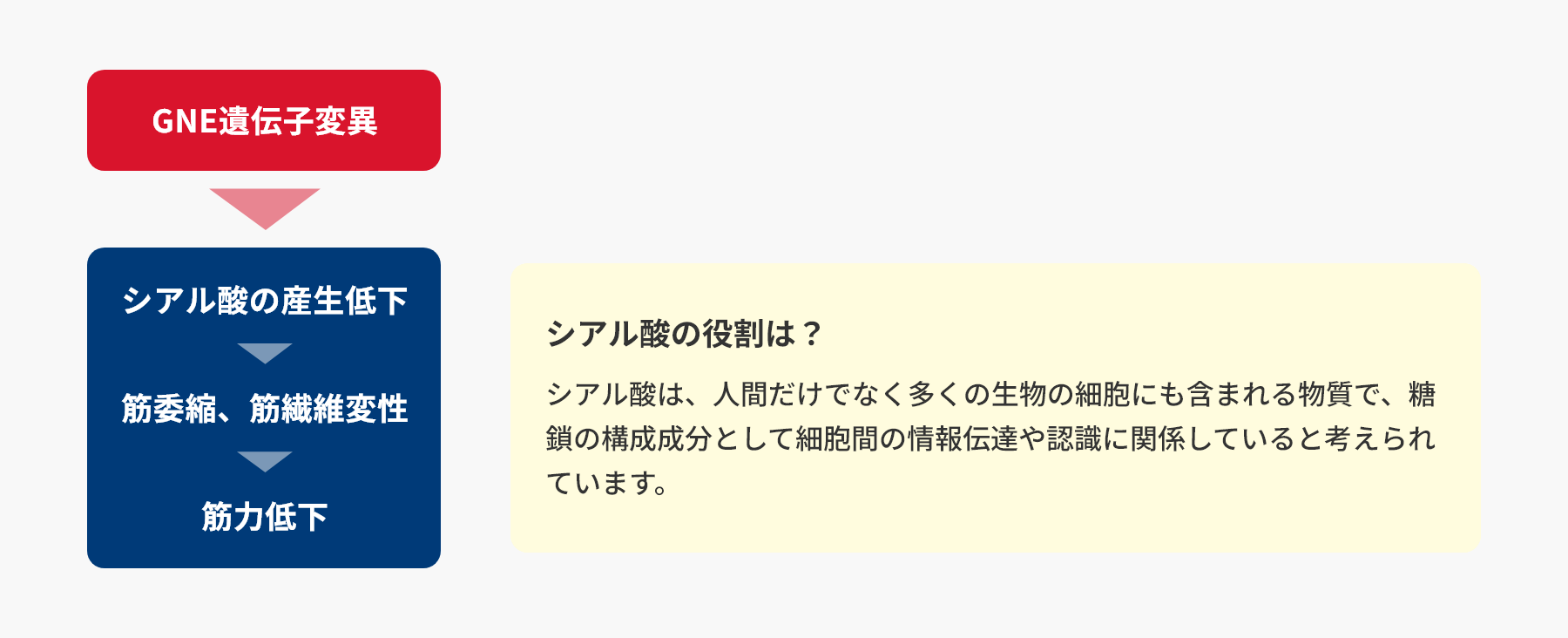

Q. GNEミオパチーの原因は?

A. GNE 遺伝子の変異によるシアル酸不足が原因です。

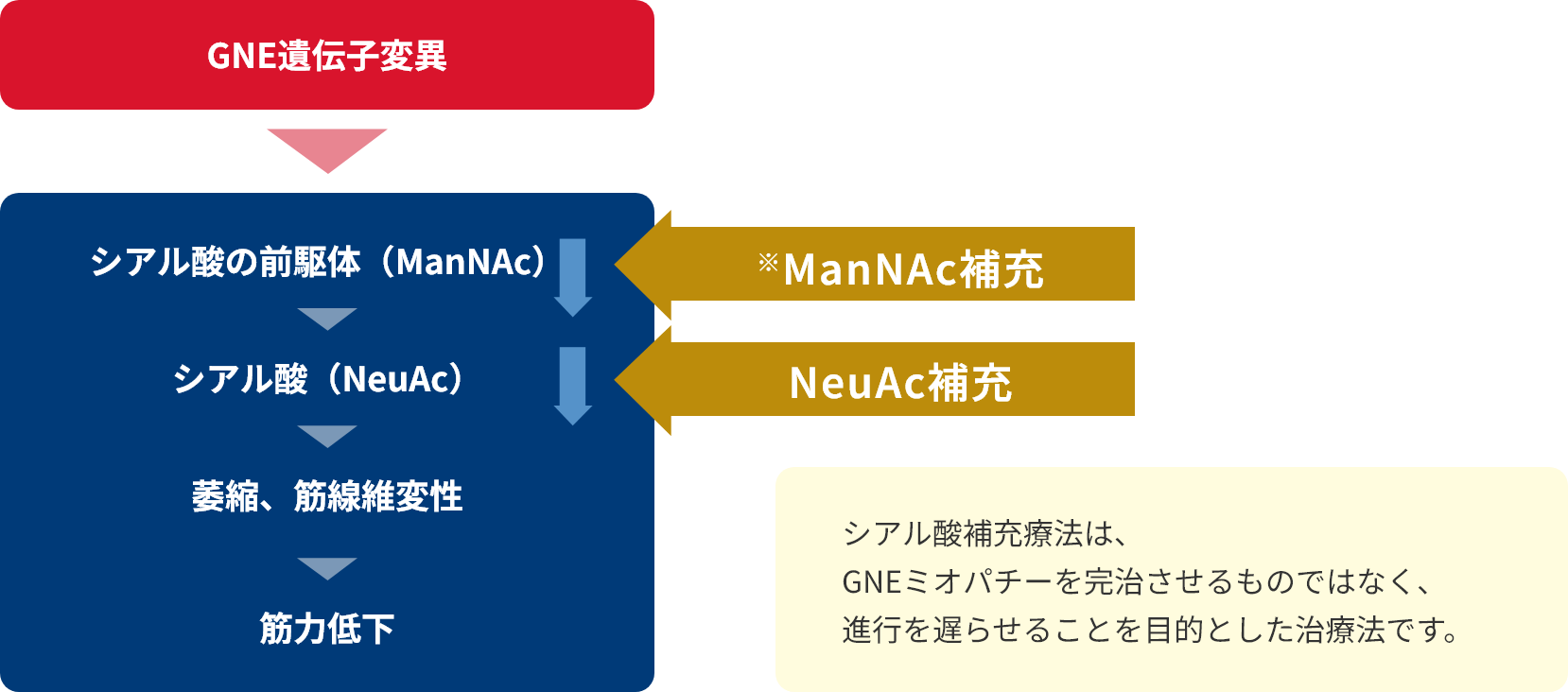

GNE遺伝子の変異が原因であり、父親由来と母親由来のGNE遺伝子の両方に変化があると発症します(常染色体潜性(劣性)遺伝)。GNE遺伝子はシアル酸という糖の一種を身体の中で合成するために必要な酵素の設計図です。患者さんではこの酵素の機能が低下していて、シアル酸ができにくくなっています。詳細なメカニズムは分かっていませんが、シアル酸の合成が低下することで筋肉の萎縮や筋線維の変性などが起こり、筋力が低下すると考えられています。

原因遺伝子がGNE遺伝子であることから、縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーはGNEミオパチーとも呼ばれています。

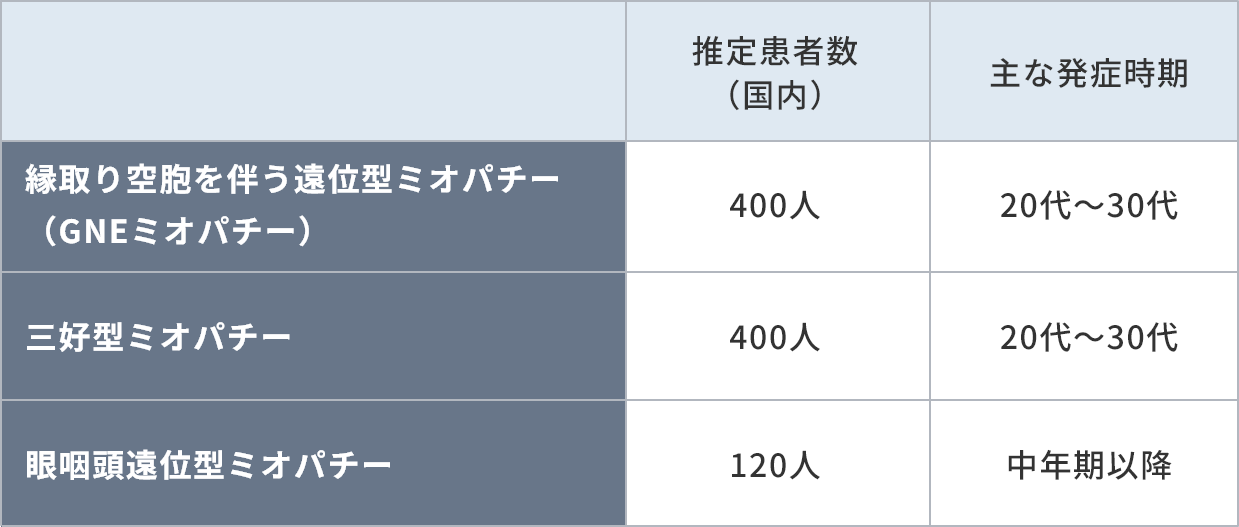

Q. どのくらいの患者さんがいるの?

A. 日本では、「縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)」と「三好型ミオパチー」はそれぞれ400人程度と多く、続いて「眼咽頭遠位型ミオパチー」の患者さんが120人前後と推測されています。

筋肉の病気は希少な病気です。その中でも遠位型ミオパチーは例外的に遠位の筋肉が障害される、きわめて稀な病気です。遠位型ミオパチーは国の指定難病の1つになっています。遠位型ミオパチーには10以上の異なる病気のタイプがあることが知られています。日本では、「縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)」と「三好型ミオパチー」の患者さんが比較的多く、それぞれ400人程度、3番目に多いのは「眼咽頭遠位型ミオパチー」で、120人前後の患者さんがいると推測されています。いずれの疾患も、男女ともに発症する可能性があります。

Q. 何歳ごろ発症するの?

A. 縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)と三好型ミオパチーは、20代~30代に、眼咽頭遠位型ミオパチーは中年期以降に発症することが多いです。

難病情報センターHP[遠位型ミオパチー(指定難病30). 病気の解説]より作成

縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)の症状・経過

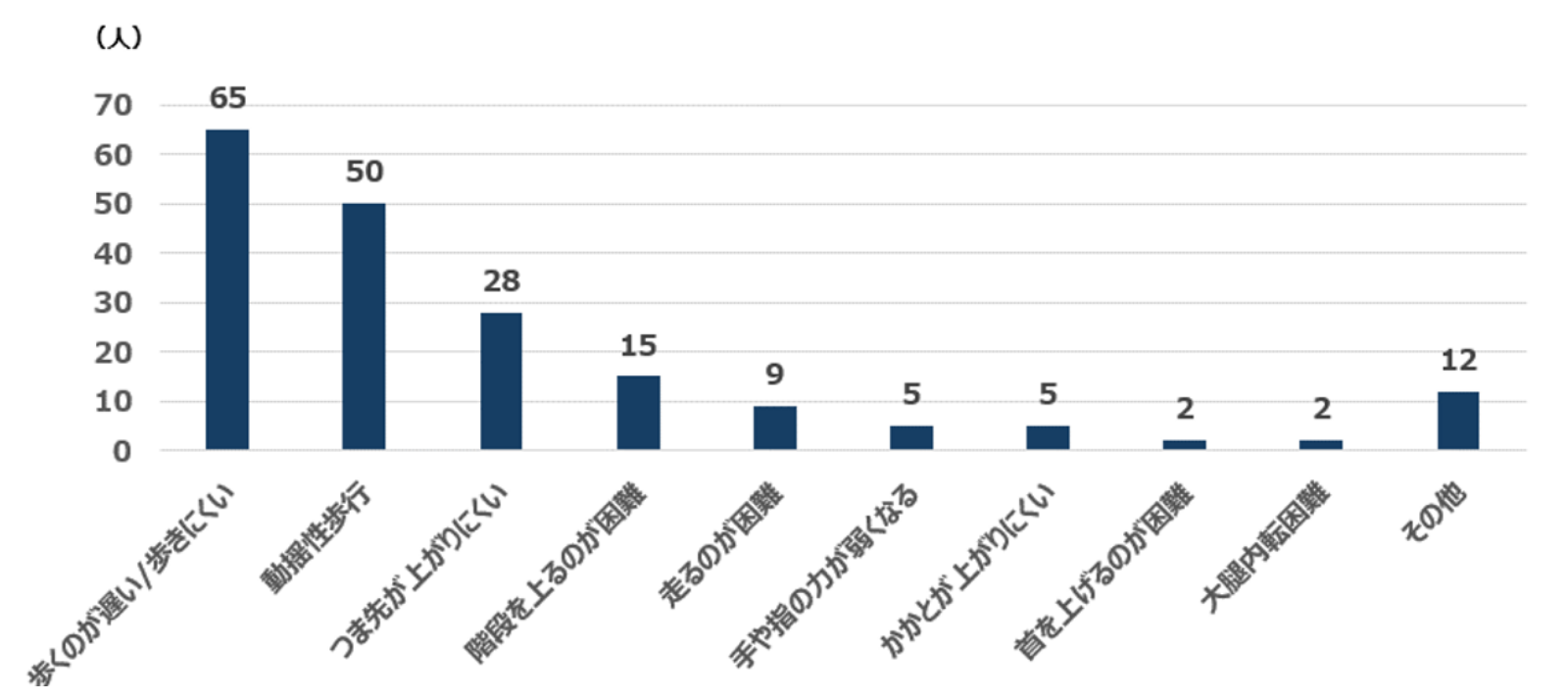

Q. 初期症状は?

A. 「歩行が遅い/歩きにくい」「動揺性歩行」「つま先が上がりにくい」「階段を上ること・走ることが困難」などの症状がみられることが多いです。

「動揺性歩行」とは、上半身がのけ反ったり腰が左右に揺れたりする歩き方を言います。その他には、「つま先が上がりにくい」、「階段を上ること・走ることが困難である」などの症状がみられることが多いようです。

患者さん(121名)への初期症状に関する調査結果1)

一方、遠位型ミオパチーであっても、初期から首や太もも(近位筋)にも違和感を持っている患者さんもいます。

1)Mori-Yoshimura M, et al. Orphanet Journal of Rare Disease 2014 Oct 11;9:150.

この疾患に特徴的な歩き方/立ち上がり方については、下の動画をご参照ください。

歩き方・立ち上がり方のイメージ

患者さんの特徴的な歩き方、立ち上がり方のイメージです。

ご協力:国立精神・神経医療研究センター病院 身体リハビリテーション部

歩行(前)の動画

歩行(横)の動画

起立の動画

Q. 歩行障害の経過は?

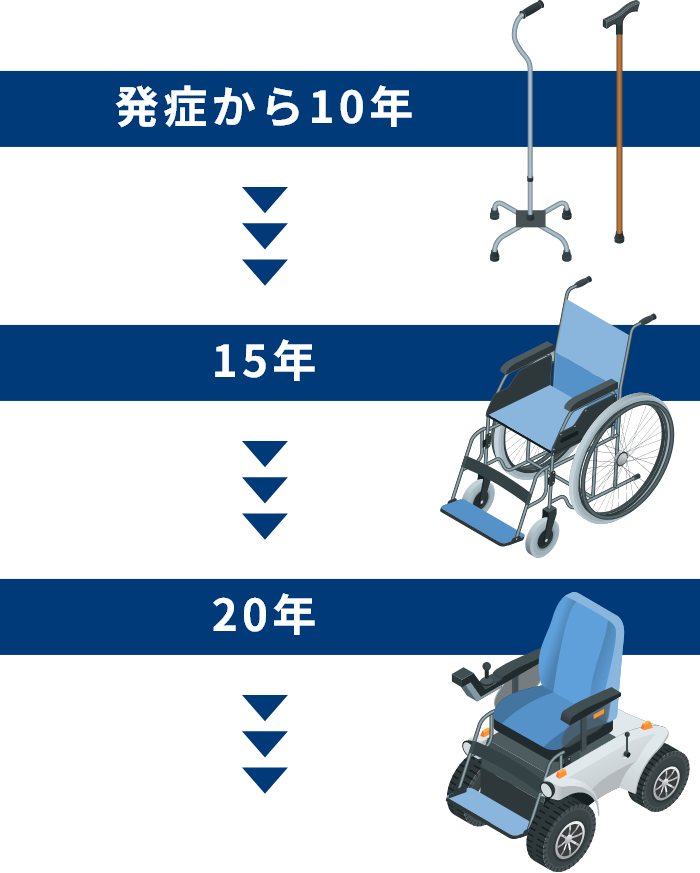

A. GNEミオパチーは、ゆっくり進行していく病気です。進行のスピードは患者さんによって個人差が大きいですが、発症してから平均約12年で杖、15年で車いすが必要になり、21年で歩行不能となるというデータがあります1)。また発症年齢が高いほど歩行可能年数が長いとの報告があります2)。

症状やその進み方は、個人差がとても大きいです。

リハビリや薬で進行を遅らせることが出来る場合がありますので、医師(脳神経内科医)へご相談ください。

1) Mori-Yoshimura M, et al.:Orphanet Journal of Rare Disease 2014 Oct 11;9:150.

2) Yoshioka W, et al. J Neurol. 2024 Jul;271(7):4453-4461.

A. 妊娠の経過は概ね良好です。発症後の妊娠において、一般の方と比較して切迫流産のリスクが高いものの、流産やその他の重篤な合併症の発現頻度には差がないという報告があります1)。

1) Yoshioka W, et al. Orphanet J Rare Dis. 2020 Sep;15(1):245.

A. 国内における発症後の出産に関する報告では、出産後1年での病気の進行について「妊娠前と比較し違いを感じなかった」と回答したのは80.9% (17/21件) であり、「妊娠前と比べて速いと感じた」のは19.0% (4/21件) でした1)(データが一部不足しているため 21 件中 19 件を分析)。

1) Yoshioka W, et al. Orphanet J Rare Dis. 2020 Sep;15(1):245.

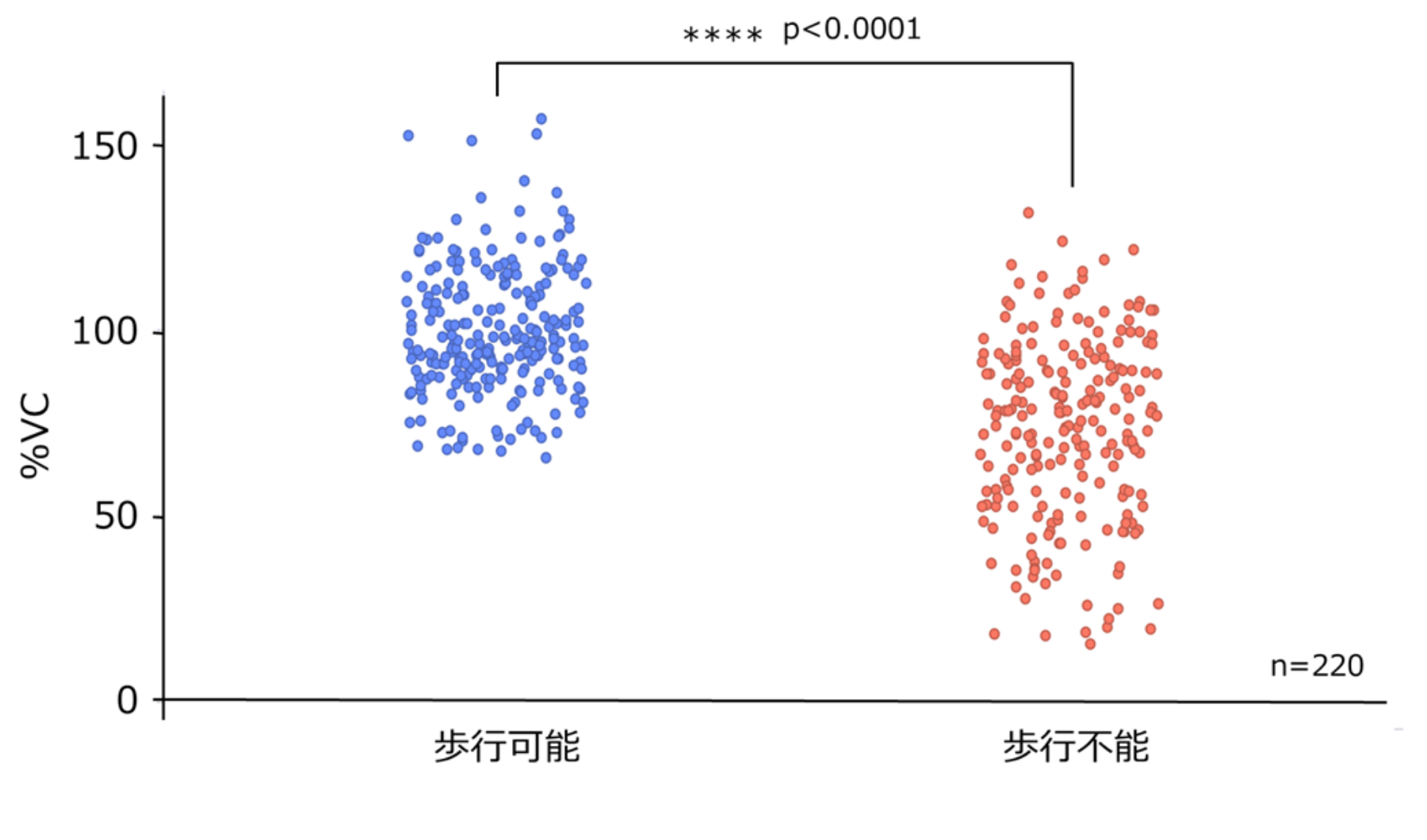

A. 歩行不能になった患者さんでは、呼吸機能が低下することがあるという報告があります1)。

歩行可能又は歩行不能例における%VCの比較1)

歩行可能例では歩行可能例と比較し%VCは有意に低値を示した1)

歩行可能例では歩行可能例と比較し%VCは有意に低値を示した1)

国内でGNEミオパチーと診断された患者220例を10年間追跡した研究において、呼吸機能の指標である%VCを観察したところ、歩行不能例では歩行可能例と比較し%VCが有意に低い1)という報告があります。

※%VC…呼吸器機能検査の一つ。性別・年齢と身長から算出される予想肺活量に対して、測定した肺活量が何%であるかを表す数値で、通常80%未満の場合、異常値とされています。

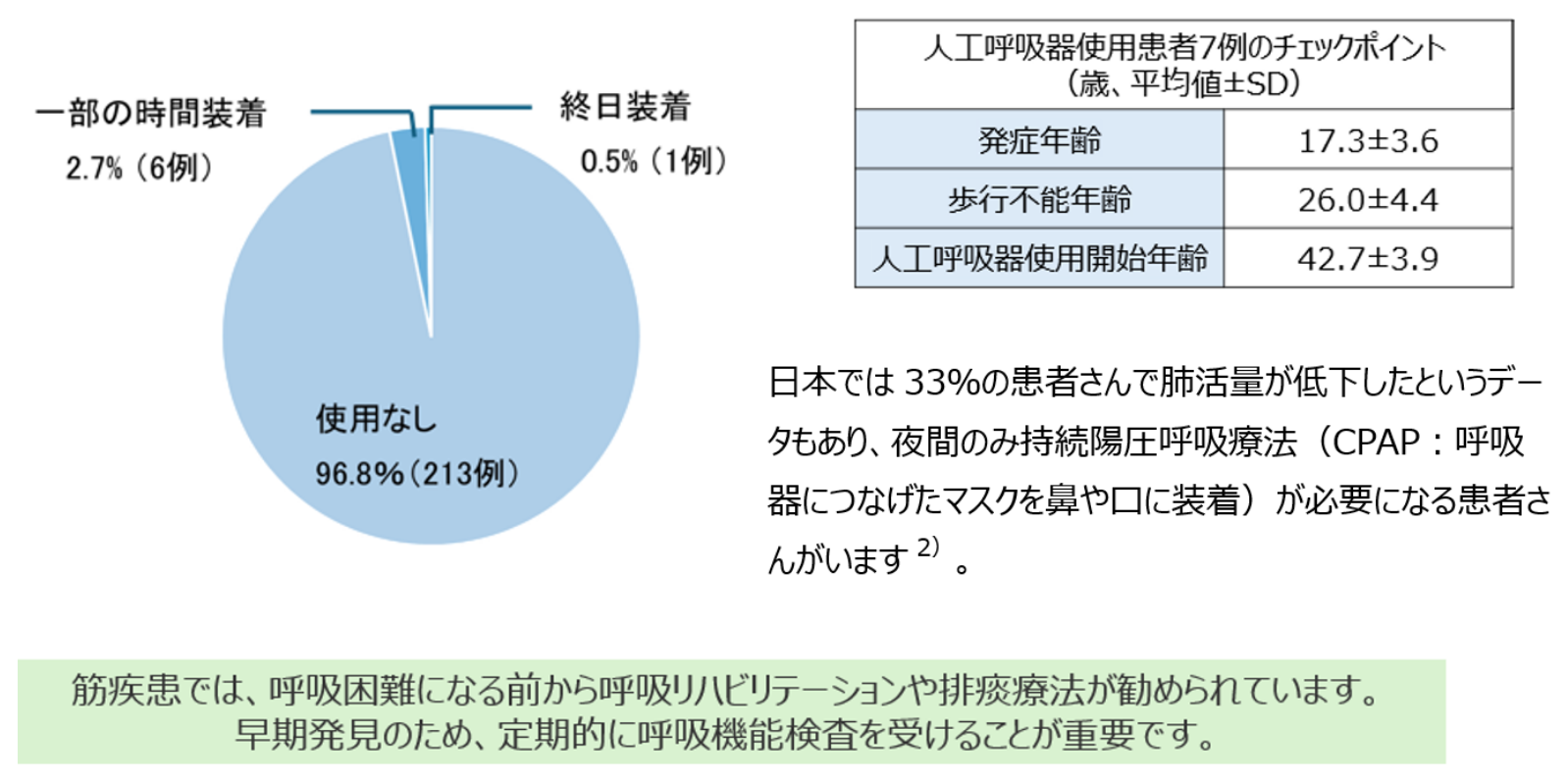

また、同じ研究において、人工呼吸器を使用している割合は 3.2%(7/ 220例)1)でした。人工呼吸器を使用している7例のデータは表の通りです。

人工呼吸器の使用割合

日本では33%の患者さんで肺活量が低下したというデータもあり、夜間のみ持続陽圧呼吸療法(CPAP:呼吸器につなげたマスクを鼻や口に装着)が必要になる患者さんがいます2)

日本では33%の患者さんで肺活量が低下したというデータもあり、夜間のみ持続陽圧呼吸療法(CPAP:呼吸器につなげたマスクを鼻や口に装着)が必要になる患者さんがいます2)

1)Yoshioka W, et al. J Neurol. 2024 Jul;271(7):4453-4461.

2)Mori-Yoshimura M, et al. Neuromuscul Disord. 2013; 23: 84-88.

縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)はどんな検査で診断される?

Q. どんな検査で診断される?

A. 問診・視診で患者さんの状態を確認したうえで、血液検査、針筋電図検査、画像検査、遺伝学的解析などを行います。必要に応じて筋生検を行うこともあります。

患者さんの病歴や症状、家族歴などから遠位型ミオパチーが疑われると、まず血液検査や針筋電図検査が行われます。

- 血液検査では※血清クレアチンキナーゼ(CK)を確認します。遠位型ミオパチーの患者さんは、血清CK値が正常から軽度の高値(1,500IU/L以下)であることが特徴です。

※筋肉(骨格筋・心筋・平滑筋)に大量に存在する酵素で、筋肉細胞のエネルギー代謝に重要な役割を担っています。筋肉に何らかの障害があると血液中に漏れ出すため高値になります。 - 針筋電図検査は、筋力低下の原因が筋肉にあるのか、末梢神経にあるのか、あるいは脊髄にあるのかを推定する検査です。

- また、画像検査として、CT検査やMRI検査が行われることがあります。

- 確定診断としては遺伝学的解析が行われます。従来は筋病理診断がほぼ必須でしたが、近年では病歴と特徴的な身体所見からGNEミオパチーが疑われた場合は、筋生検を行わず、血液からの遺伝学的解析で診断することが増えています。

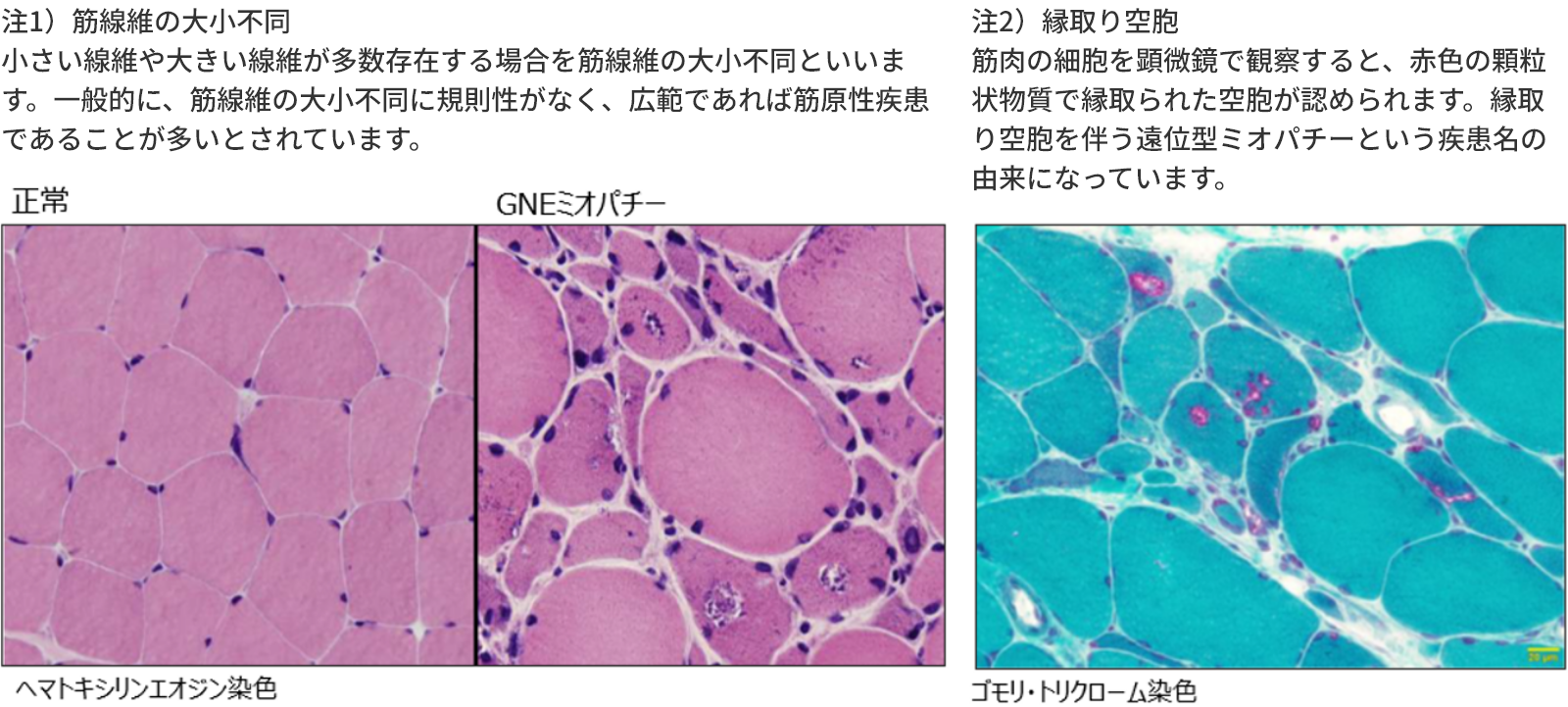

- 筋生検(筋肉の一部を切り出すこと)とは、顕微鏡で観察する筋病理の検査であり、筋線維の大小不同注1)に加えて、縁取り空胞注2)と呼ばれる特徴的な変化を認めます。

注1)国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 西野 一三先生 ご提供

注2)厚⽣労働省 難治性疾患政策研究事業 希少難治性筋疾患に関する調査研究班GNEミオパチー診療の手引き

(日本神経学会理事会承認日 2020年1月31日)より転載

縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)の治療

GNEミオパチーの治療

GNEミオパチーを根本的に治療する方法は確立されておらず、症状の進行を遅らせる薬物療法であるシアル酸補充療法や、症状の進行に応じた対症療法として、理学療法(リハビリテーション)等が実施されています。

シアル酸補充療法

GNEミオパチーでは、GNE遺伝子変異により、シアル酸(ヒトではNeuAc: N-アセチルノイラミン酸)の生合成が低下し、筋肉の萎縮や筋線維の変性が生じます。

現在、GNEミオパチーを完全に治す治療法はありませんが、不足したシアル酸や、シアル酸になる前の物質である※ManNAc: N-アセチルマンノサミンを投与し補うことで、筋力低下の進行を抑える効果を期待した薬物療法が開発されています。(※ManNAcは2024年11月現在開発段階)

シアル酸補充療法のメカニズム

リハビリテーションの必要性について

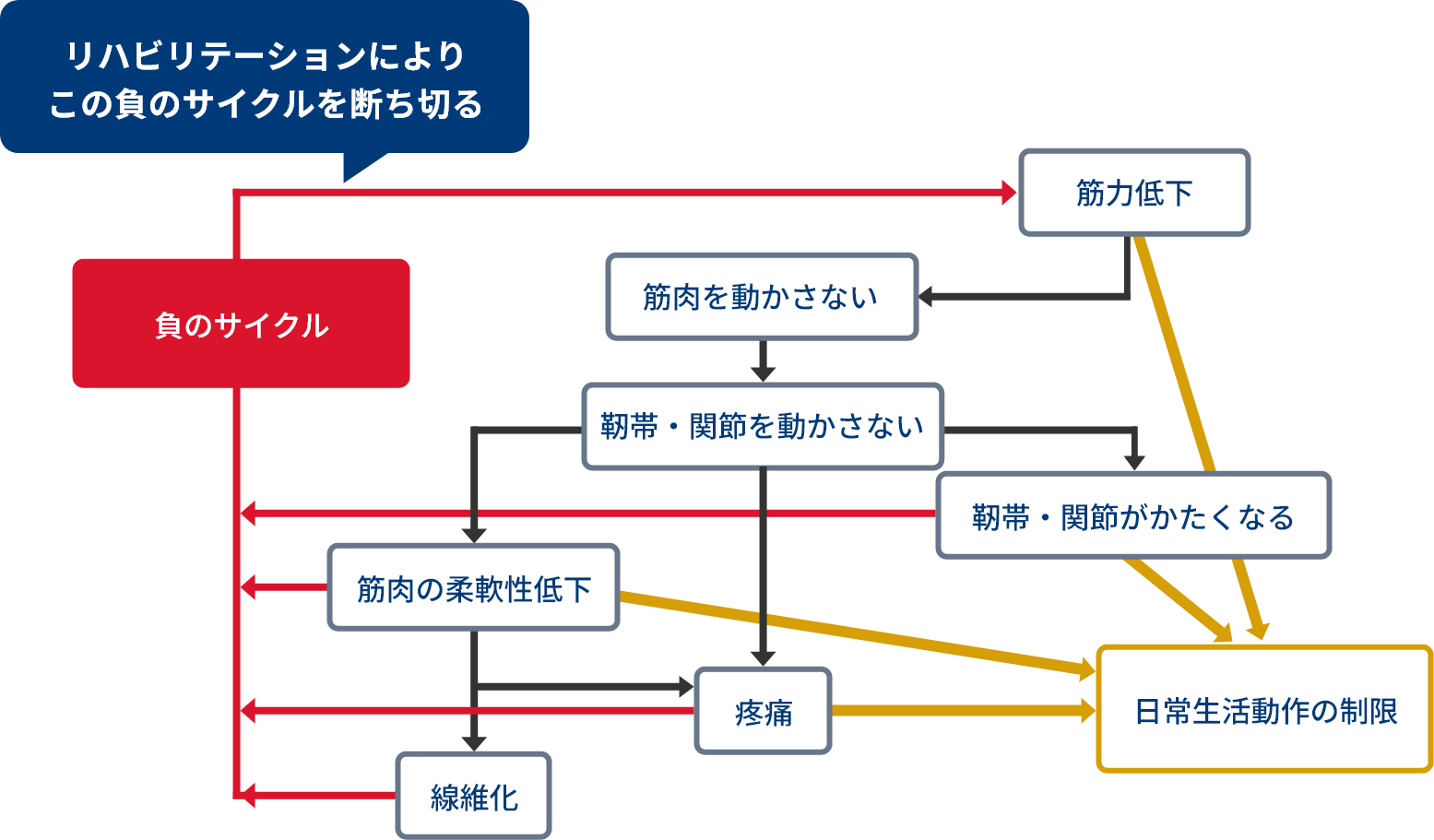

ミオパチーにより進行する筋力低下においては、日常生活動作における様々な面で不自由が、日に日に生じてきます。筋肉は、靱帯もしくは腱を通じて骨に結合しており、筋肉を動かすことが少なくなると、関節を動かさなくなってしまいます。筋肉を動かさないことは、二次的に関節にも支障をきたすということです。結果的に関節が硬くなり、これも日常生活動作に支障をきたすことになります。また関節が硬くなると、疼痛を生じることがあります。加えて、自分自身で日常生活動作を行うことが困難になることもあります。介助を必要とした際に、関節が十分に伸びず、姿勢が不安定になったり、ベットや車椅子の乗り移りが難しくなることもあります。これら負のスパイラルをリハビリテーションによって断ち切る必要があります。

ミオパチーは様々な病態がありますが、主に肩甲骨周囲、手首、指先、膝、足の付け根の関節が硬くなりやすいといわれています。

筋肉は「ゴム」に例えることができます。そのままにしておくと硬くなりますから、定期的に伸ばしてあげること。それによって、靱帯もストレッチされ、関節を動かすことになります。ストレッチを行い、筋肉を定期的に動かすこと、適度な柔軟性を常に与えることが、結果的に日常生活動作の維持につながりますし、機能の維持につながります。

ストレッチを中心としてリハビリテーションを定期的に行うこと、また日頃の生活に取り入れることは重要なことです。

監修:国立精神・神経医療研究センター病院 身体リハビリテーション部

原 貴敏 先生 勝田 若奈 先生 鈴木 一平 先生 佐々木 俊輔 先生

この病気は遺伝しますか?

A. 患者さんのお子さんが発症することはほとんどありません。

父親由来と母親由来のGNE 遺伝子の両方に変異がある場合のみ発症します。

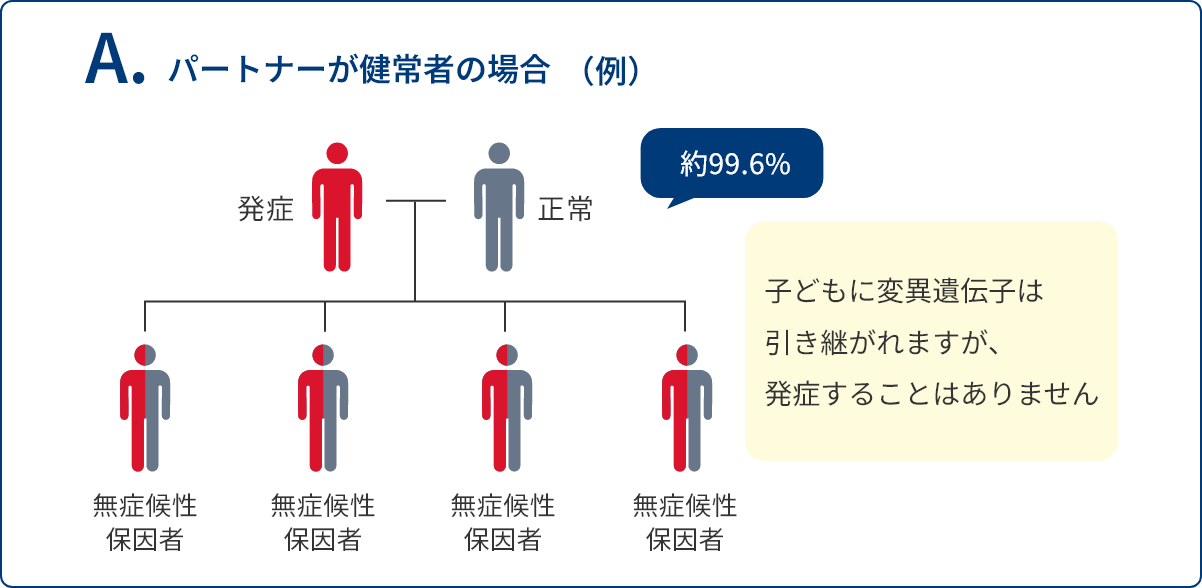

GNEミオパチーの遺伝形式は常染色体潜性(劣性)遺伝です。つまり、両親から受け継ぐGNE 遺伝子の両方に変異がある場合にのみ発症します。両親から受け継ぐ2つの遺伝子のうち、片方にのみ変異がある場合には発症しません。

患者さんの遺伝子の変異は子どもへ受け継がれますが、パートナーに変異遺伝子がなければ子どもに発症することはありません。このように、遺伝病の原因となる遺伝子を持っているが、その病気を発症していない人を「無症候性保因者」またはキャリアと呼びます。

また、 GNEミオパチーは、男女ともに発症する可能性があります。

健康なパートナーにGNE遺伝子変異がある確率は1000人に約3.6人と言われています。

日本人口を1.25億人、GNEミオパチーの患者を400人として計算すると、有病率は約0.00032%(100万人に約3人)となります。

常染色体劣性遺伝疾患の有病率とキャリアの割合はハーディ・ワインベルグの法則に基づいて下記のとおり計算できます。

[有病率]=[キャリア率]×[キャリア率]÷4

したがって、無症候性保因者は約0.36%(1,000人に約3.6人)となります。

また、健常者は、平均で7~10個の重篤な常染色体劣性遺伝性疾患の無症候性保因者であること、すなわち、健常人は誰でも常染色体劣性遺伝性疾患の無症候性保因者だということがわかっています。

常染色体潜性(劣性)遺伝の例

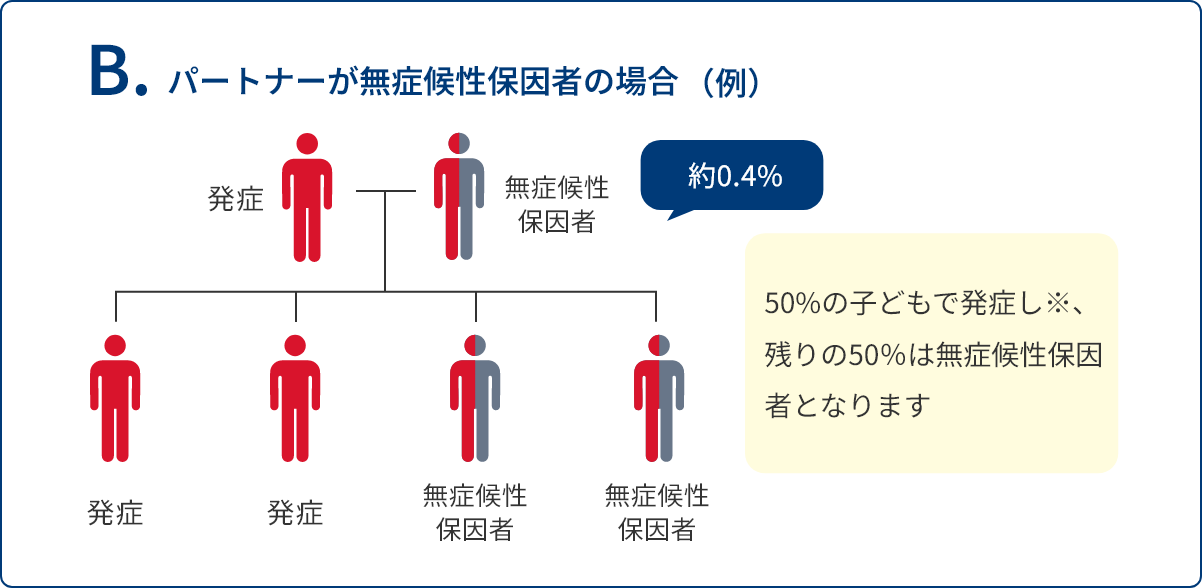

《Case 1.》 患者さんが子どもを産む場合は?

子どもに発症することは、ほとんどありません。

通常パートナーは健常者である場合(下図:A)がほとんど(約99.6%)であり、生まれてくる子どもは無症候性保因者(キャリア)になります。GNEミオパチーの無症候性保因者は一生発症しません。

なお、患者さん同士から生まれる子どもは一部の場合※を除き全員発症します。

※変異には複数のタイプがあります。日本人に多い特定の変異タイプでは、発症しない場合があります。

※変異には複数のタイプがあります。日本人に多い特定の変異タイプでは、発症しない場合があります。

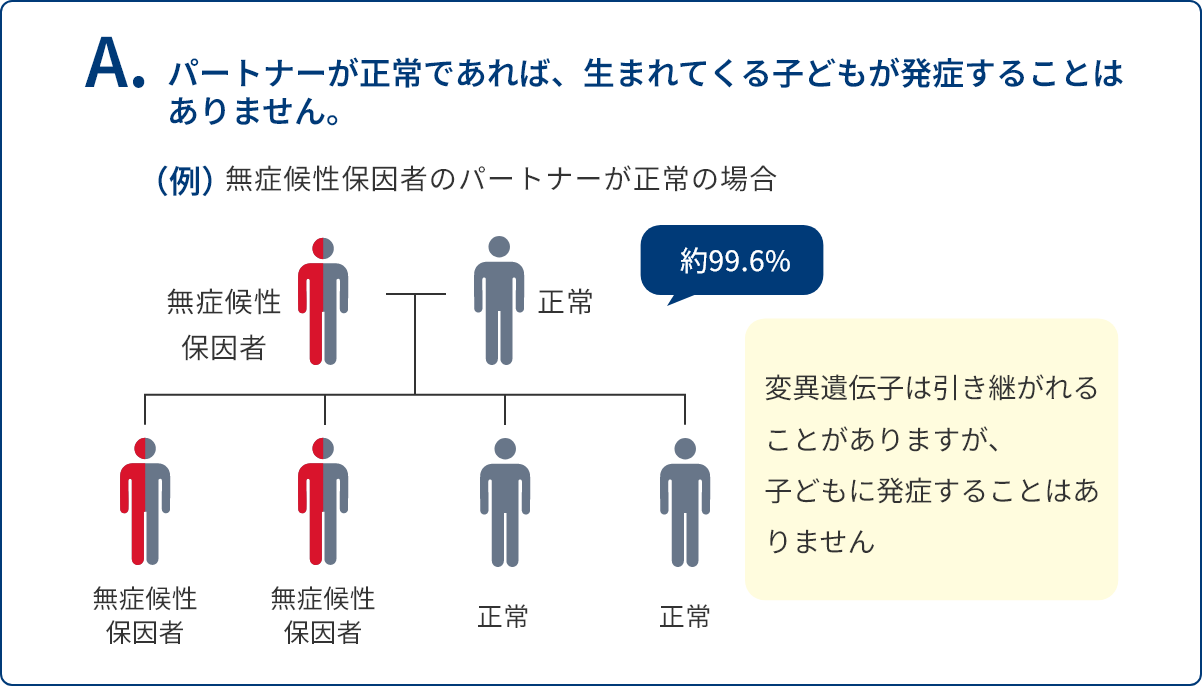

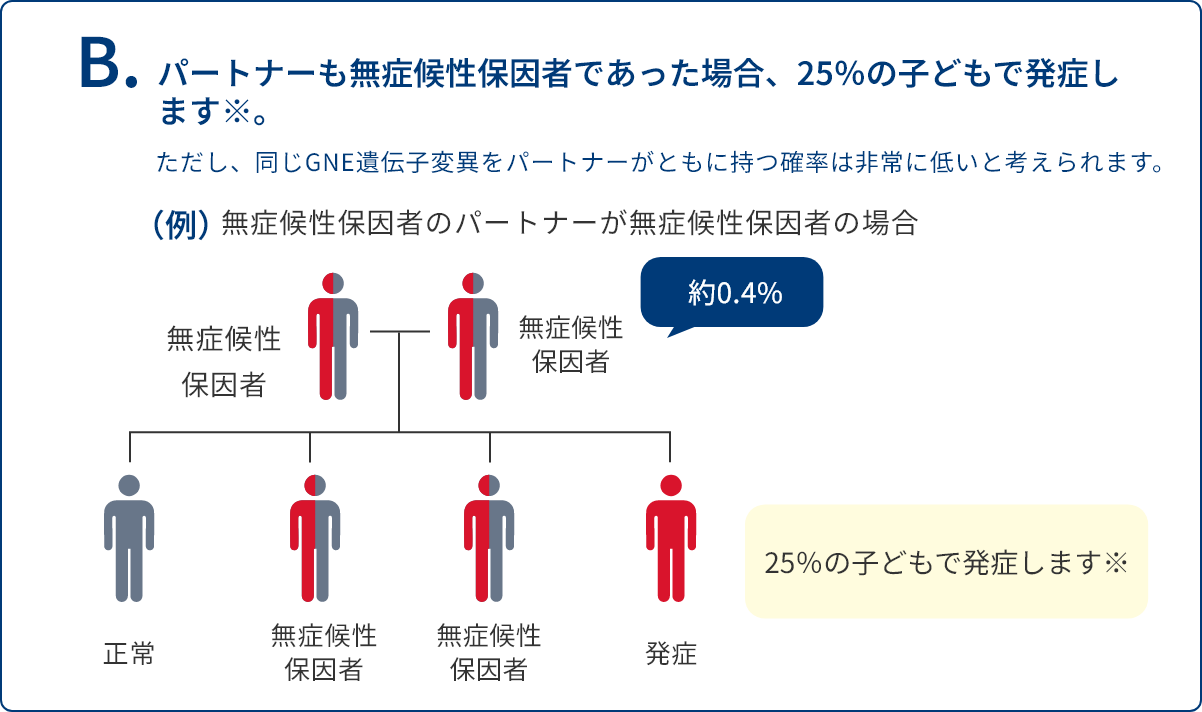

《Case2.》 患者さんの健常な兄弟姉妹が子どもを産む場合は?

健常な兄弟姉妹は、未発症の場合を除き変異遺伝子を全く持たない(正常)か、無症候性保因者かのどちらかです。ですから、患者さんの兄弟姉妹と健常人から生まれてくる子どもが遺伝性疾患を発症するリスクは、一般の健常人同士のカップルの場合と同等と考えられます。

健常な兄弟姉妹が正常の場合は、生まれてくる子どもが発症する可能性はありません。健常な兄弟姉妹が無症候性保因者である場合は、パートナーのもつ遺伝子によって異なります。

無症候性保因者から生まれる子どもの例

※変異には複数のタイプがあります。日本人に多い特定の変異タイプでは、発症しない場合があります。

※変異には複数のタイプがあります。日本人に多い特定の変異タイプでは、発症しない場合があります。

東北大学大学院医学系研究科 神経内科学分野 教授 青木正志 先生

国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第一部 部長 西野一三 先生

大阪大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 生体病態情報科学講座 臨床神経生理学 教授 髙橋正紀 先生