縁取り空胞を伴う 遠位型ミオパチー(GNEミオパチー) 患者さんの声(受診のきっかけ、症状・日常生活への影響と対処について)

縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)と診断された患者さん5名を対象にインタビューを行い、ご自身の経験や病気との付き合い方についてお話いただきました。

この病気の症状や進行のスピードは個人差が大きいと言われています。ここでご紹介する内容はあくまでその方個人の感想・体験であり、すべての方に当てはまるものではございません。

またご監修の先生より、受診や日常生活に関してメッセージをいただきました。

インタビューの概要

| インタビュー時期 | 2023年10月 |

|---|---|

| インタビュー方法 | インターネットを介した1on1インタビュー |

| 対象 | GNEミオパチーと診断された患者さん 5名 |

| 年代 | 40歳代:4名、60歳代:1名 (平均49歳) |

| 罹患時期 | 10~15年:2人、20~25年:1人、25年以上:1人 (平均20.4年) |

1. 自覚症状~受診するきっかけ

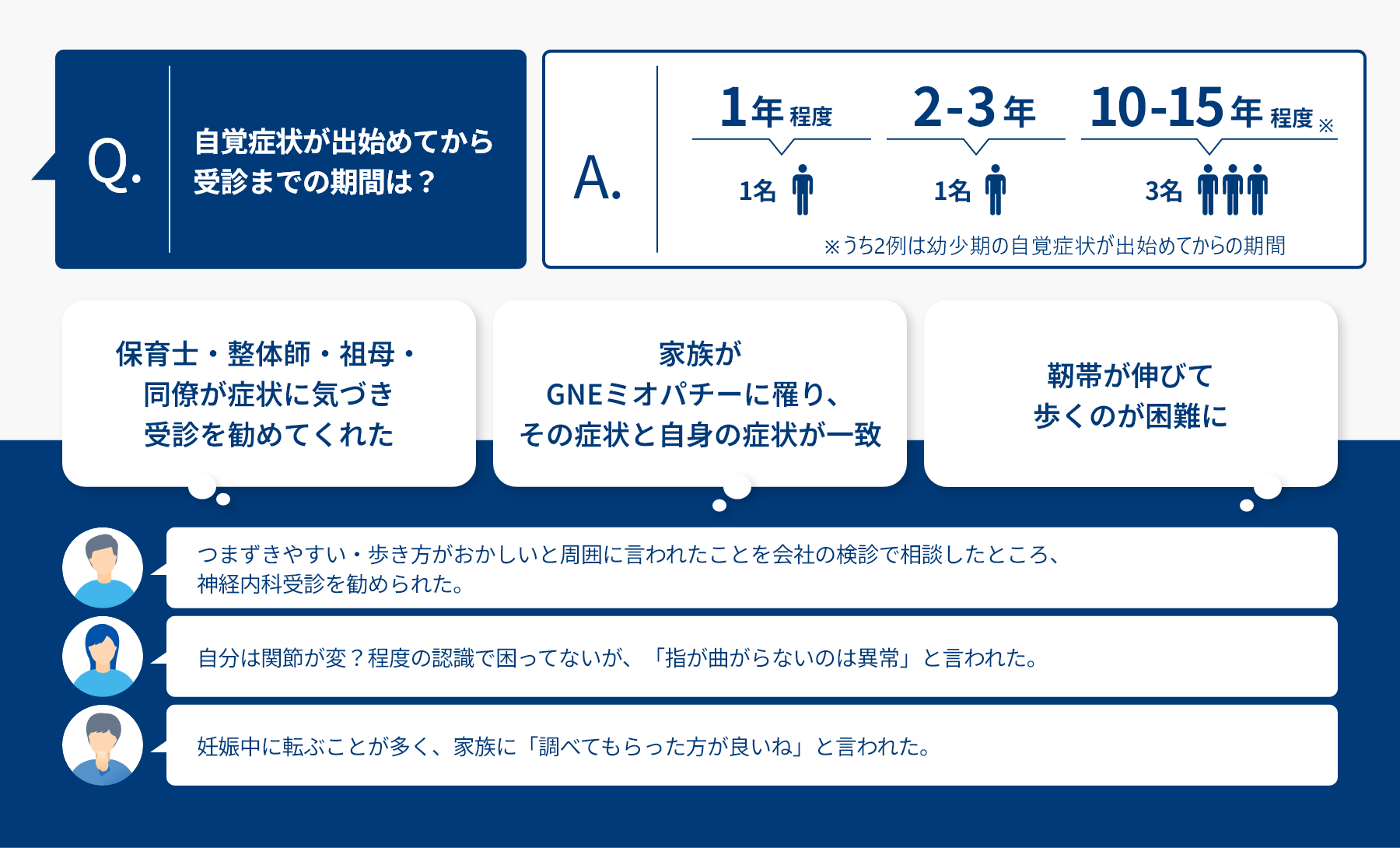

症状が現れてからどのような経緯で医療機関を受診したのか、患者さんに伺いました。

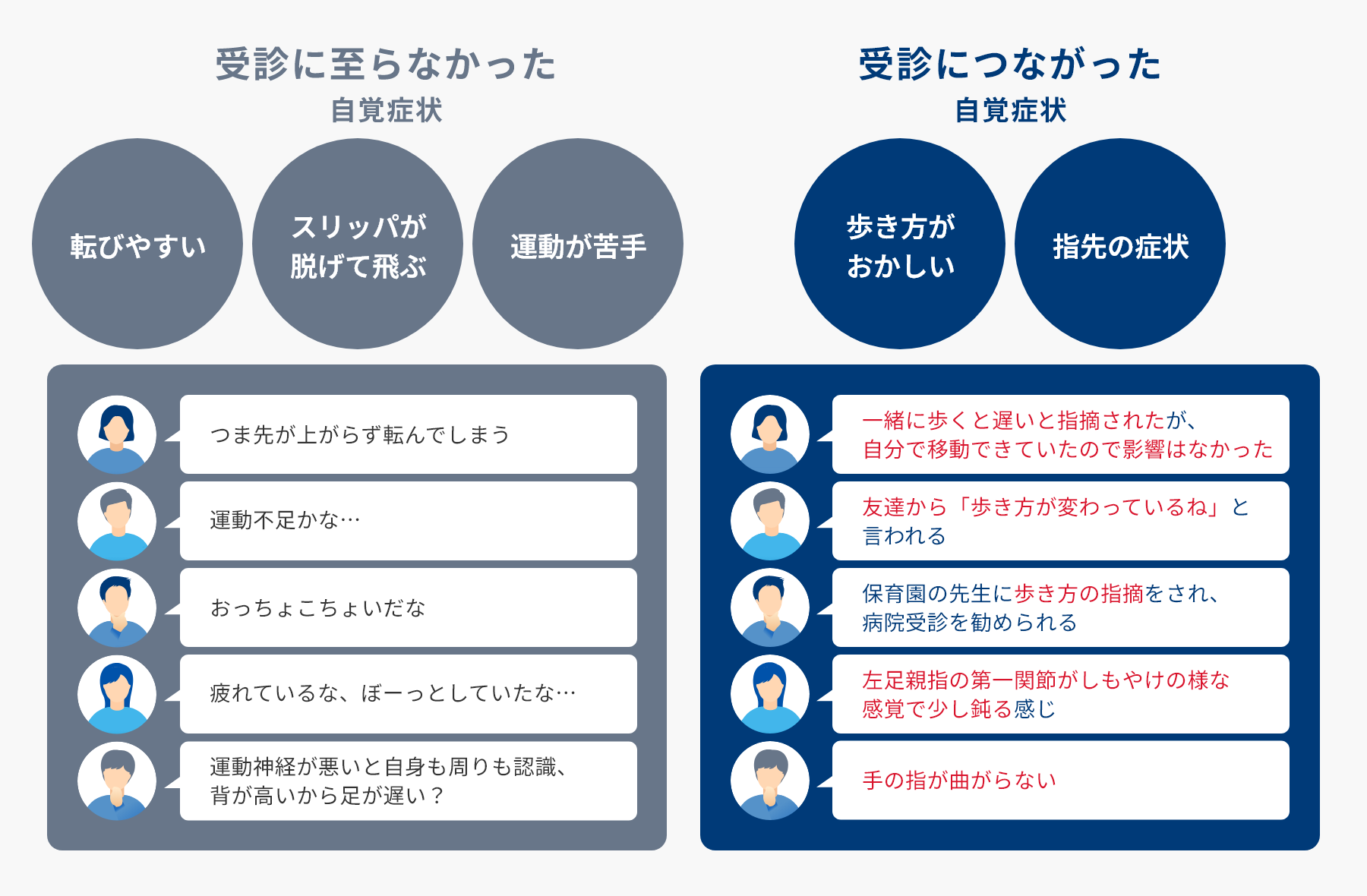

診断前の自覚症状として「転びやすい」「スリッパが脱げ、飛ぶ」「運動が苦手」という症状が挙げられましたが、“運動不足”や“おっちょこちょいな性格”、“疲れ”などと捉えられ、自身が病気であることを疑うような例は見られませんでした。

一方、「歩き方がおかしい」場合や「指先に症状」が出てくる場合は、周りの人(保育士や整体師・家族・同僚)が症状に気が付き、医療機関の受診を勧めてくれることが受診に至るきっかけとなっていました。

①受診に至らなかった自覚症状、受診につながった自覚症状

②受診に至った自覚症状・きっかけ

>>Doctor‘s Comment

最初に自覚する症状で一番多いのは、ちょっとした段差でつまずきやすいことです。また、歩き方がおかしいと他人から指摘されたことがきっかけで診断に至った例も多くあります。

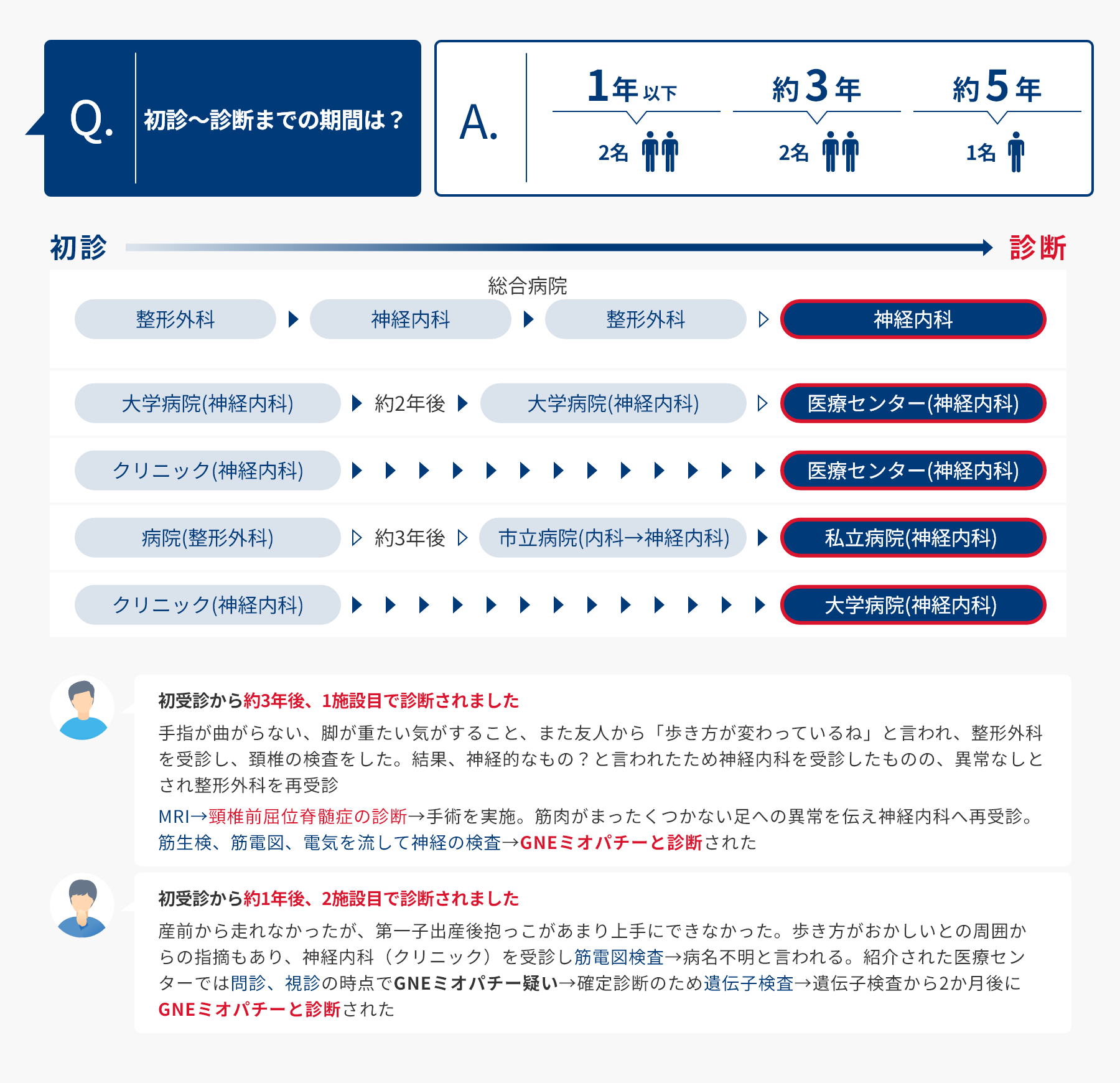

2. 受診のきっかけ~診断

どのような経緯で医療機関を受診し、どのような検査を経て診断に至ったのか等について伺いました。

>>Doctor‘s Comment

筋疾患は脳神経内科が専門としています(小児の場合は脳神経小児科)。力が弱いといった症状がある場合は脳神経内科を受診してください。一見、末梢神経障害に似ていますが、筋電図や電気による神経伝導検査を行えば、筋疾患と末梢神経障害の鑑別が可能になります。

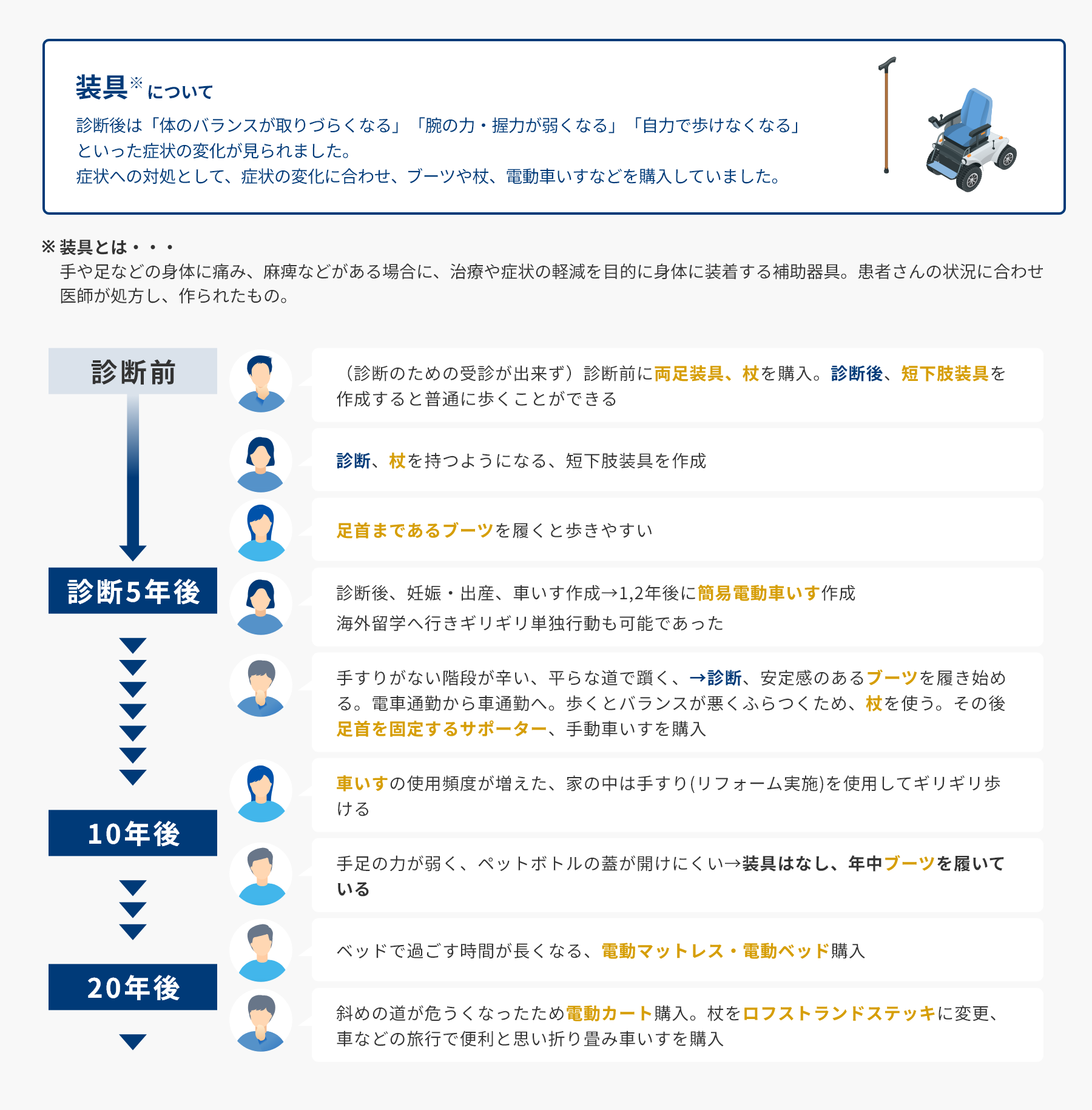

3. 症状・日常生活への影響と対処について

①装具※について

>>Doctor‘s Comment

足の装具を付けることによりつまずきにくくなり、歩きやすくなります。装具はリハビリテーションの専門家と相談の上、決めることが大切です。

②通院・リハビリについて

>>Doctor‘s Comment

関節拘縮予防や運動機能維持にリハビリテーションはとても重要です。専門家のアドバイスを受けつつ、進めていくことが大切です。

補装具などのほかに、日常生活が安全で快適になるよう、福祉用具や環境整備(段差解消、てすりの設置)などについても相談もできます。

③在宅サービス、診療について

>>Doctor‘s Comment

様々な在宅サービスを受けられる可能性があります。

詳しくは、かかりつけの病院や地方自治体の窓口にご相談ください。

指定難病の認定を受けたり、身体障害者手帳を取得したりしていただくことが、いろいろなサービス利用につながります。待っているだけでは何のサービスも受けられませんので、いろいろと問い合わせたり、調べたりすることが大事です。

④就学・就労について

>>Doctor‘s Comment

仕事を持ち、社会で活躍されている患者さんが多くいらっしゃいます。筋力低下の程度に応じて通勤の仕方や仕事内容に工夫をしていくことも大切です。

コロナで在宅勤務も進みましたので、IT技術をうまく使って活躍してください。軽症でも身体障害者手帳を取得しておいていただくと、就労に役立つことがあります。

東北大学大学院医学系研究科 神経内科学分野 教授 青木正志 先生

国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第一部 部長 西野一三 先生

大阪大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 生体病態情報科学講座 臨床神経生理学 教授 髙橋正紀 先生