縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー) 治療

GNEミオパチーを根本的に治療する方法は確立されておらず、症状の進行を遅らせる薬物療法であるシアル酸補充療法や、症状の進行に応じた対症療法として、理学療法(リハビリテーション)等が実施されています。

- シアル酸補充療法

ManNAc(N-アセチルマンノサミン)、NeuAc(N−アセチルノイラミン酸)、6’-SL(α2-6 シアリルラクトース:結合型シアル酸) - リハビリテーション

- ストレッチ、運動療法、呼吸リハビリテーション(非侵襲的陽圧換気、排痰補助装置の導入等)、ロボットリハビリテーション

シアル酸補充療法

シアル酸補充療法は、根本的な治療法ではありませんが、筋力低下の進行を遅らせることを目的とした薬物療法です。

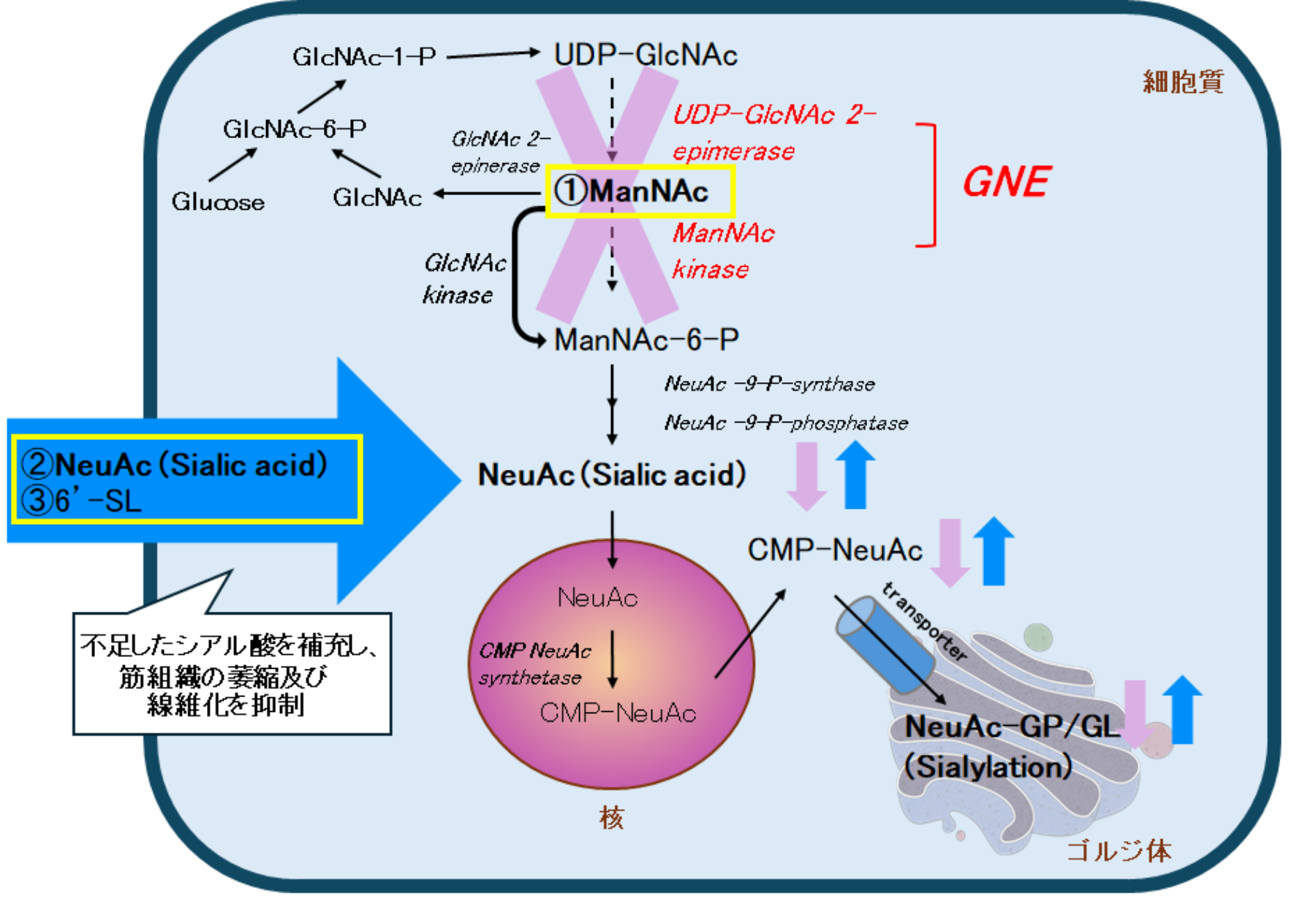

GNE遺伝子はシアル酸という糖の一種を身体の中で合成するために必要な酵素をコードしています。

詳細なメカニズムは不明ですが、 GNE遺伝子変異により、シアル酸(Sialic acid)(ヒトではNeuAc:N-アセチルノイラミン酸)の生合成が低下し、筋肉の萎縮や筋線維内での変性が生じます。

シアル酸補充療法では、不足したシアル酸を補充(低シアリル化状態を是正)し、筋組織の萎縮及び線維化を抑制することで、筋力低下の進行抑制効果を示すと考えられています1)2)3)。

シアル酸補充療法には開発中のものを含め下記があります。(1:海外にて開発段階、2:国内承認済、3:国内外にて研究段階 (2024年11月時点))

- ManNAc(N-アセチルマンノサミン):ManNAcは、筋肉を含む組織に広く分布し、シアル酸生合成の前駆体として機能することでNeuAc 生合成を増加させ、骨格筋の機能低下を予防すると考えられています。

- NeuAc(N−アセチルノイラミン酸):遊離型シアル酸(NeuAc)は、シアル酸経路の最終産物であり、直接補充することでシアル酸不足による筋組織の萎縮及び線維化を抑制することが示されています。

- 6’-SL(α2-6 シアリルラクトース:結合型シアル酸): NeuAc のグリコシル複合体である6′-SLは代謝が遅いため、循環血中に長く留まることが実験的に示されており、筋肉中のシアル酸を効果的に増加させる可能性が示唆されています4)。

1)Noguchi S, et al. J Biol Chem. 2004 ;279(12):11402-7.

2)Malicdan MC, et al. Nat Med. 2009; 15(6) :690-5.

3)Noguchi S, et al. Brain Nerve. 2010;62(6):601-607.

4)Yonekawa T, et al. Brain. 2014 Oct;137(Pt 10):2670-9.

リハビリテーション

リハビリテーションの重要性について

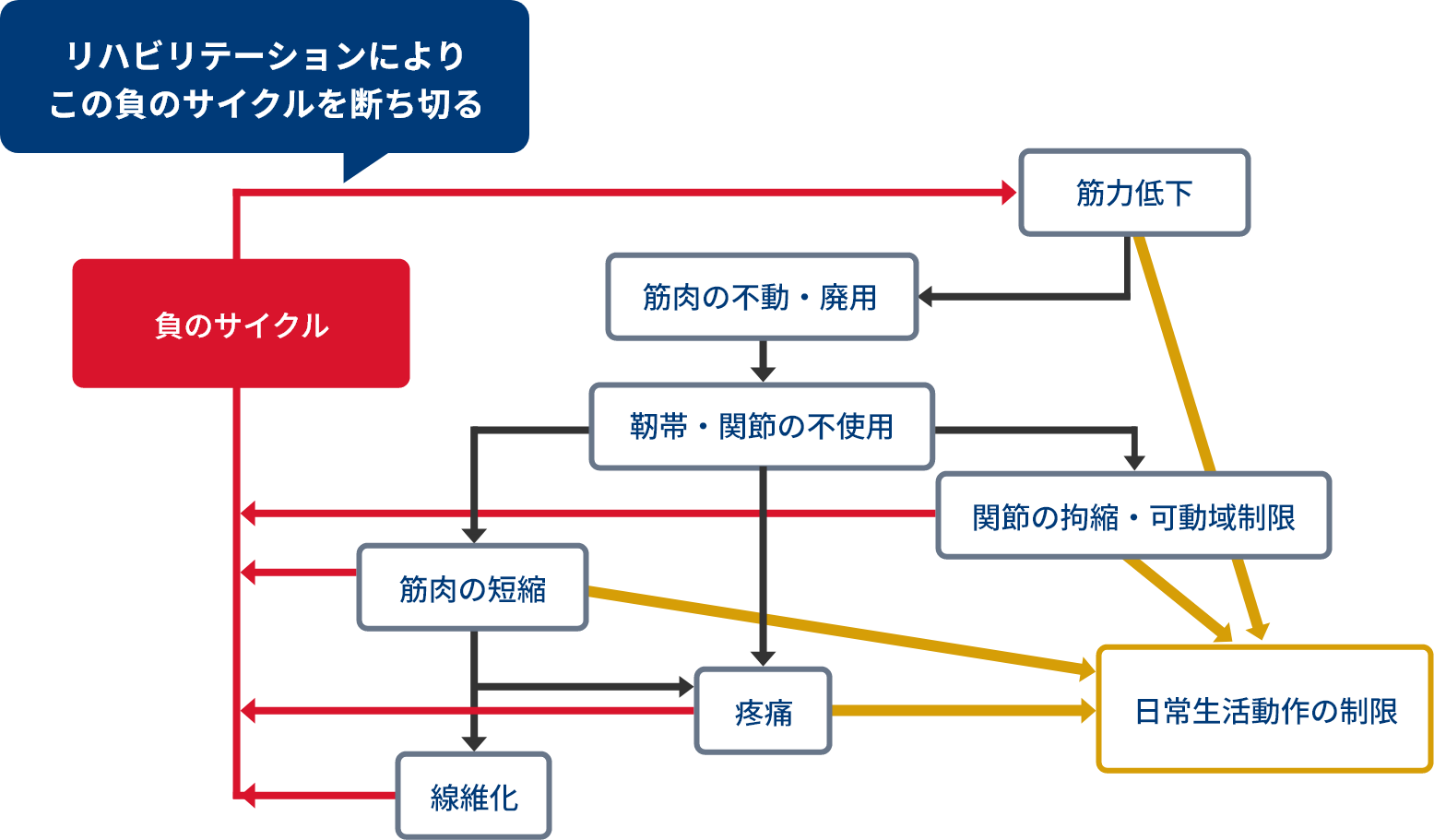

ミオパチーに起因する進行性の筋力低下では、日常生活動作(ADL)の各側面において、徐々に著しい機能障害があらわれることがあります。筋組織は靭帯や腱を介して骨格に付着しており、運動頻度の減少は関節可動域の制限を引き起こす可能性があります。筋運動の不足により、二次的に関節拘縮が生じ、その結果として日常生活動作に著しい制限を及ぼします。さらに、関節拘縮が進行すると疼痛を伴うことがあり、自立した日常生活動作が困難になる可能性があります。介助が必要な場合、関節の可動域制限が姿勢の不安定性やベッドから車椅子への移乗困難を招くこともあります。このような悪循環をリハビリテーションによって断ち切る必要があります。

ミオパチーの筋力低下によって生じる機能障害

ミオパチーは多様な病態を含みますが、特に肩甲帯、手関節、指関節、膝関節および股関節において関節拘縮が生じやすいとされています。筋肉は柔軟性低下、短縮を予防するために、定期的なストレッチが重要です。このストレッチにより靭帯も伸張され、関節の可動性が維持されます。定期的なストレッチと筋活動の促進は、柔軟性の維持および機能的自立の確保に不可欠であり、最終的に日常生活動作の維持に寄与します。したがって、ストレッチを中心としたリハビリテーションを定期的に実施し、日常生活に組み込むことは、機能維持と生活の質向上において極めて重要です。

種々のリハビリテーション

①ストレッチ

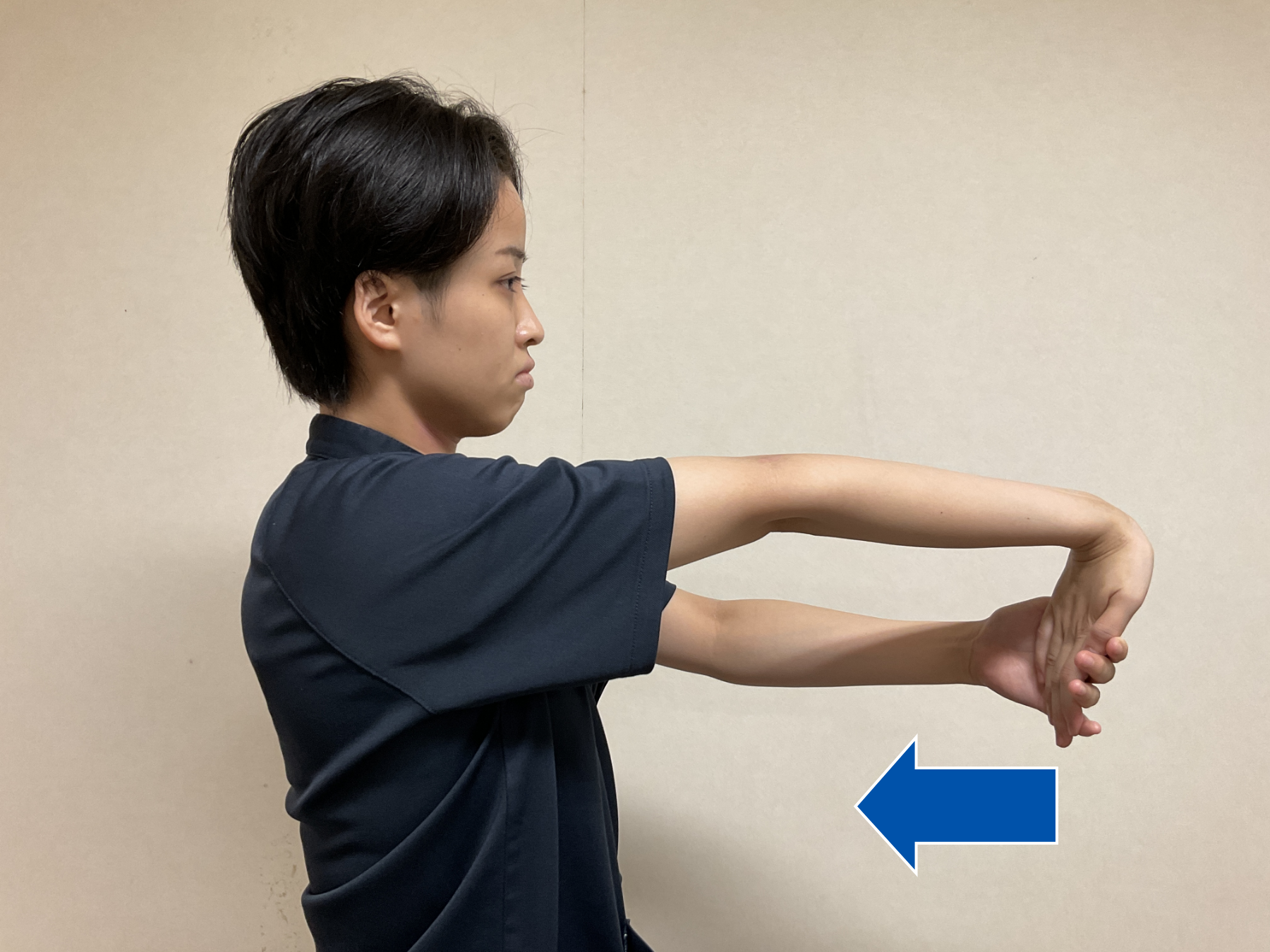

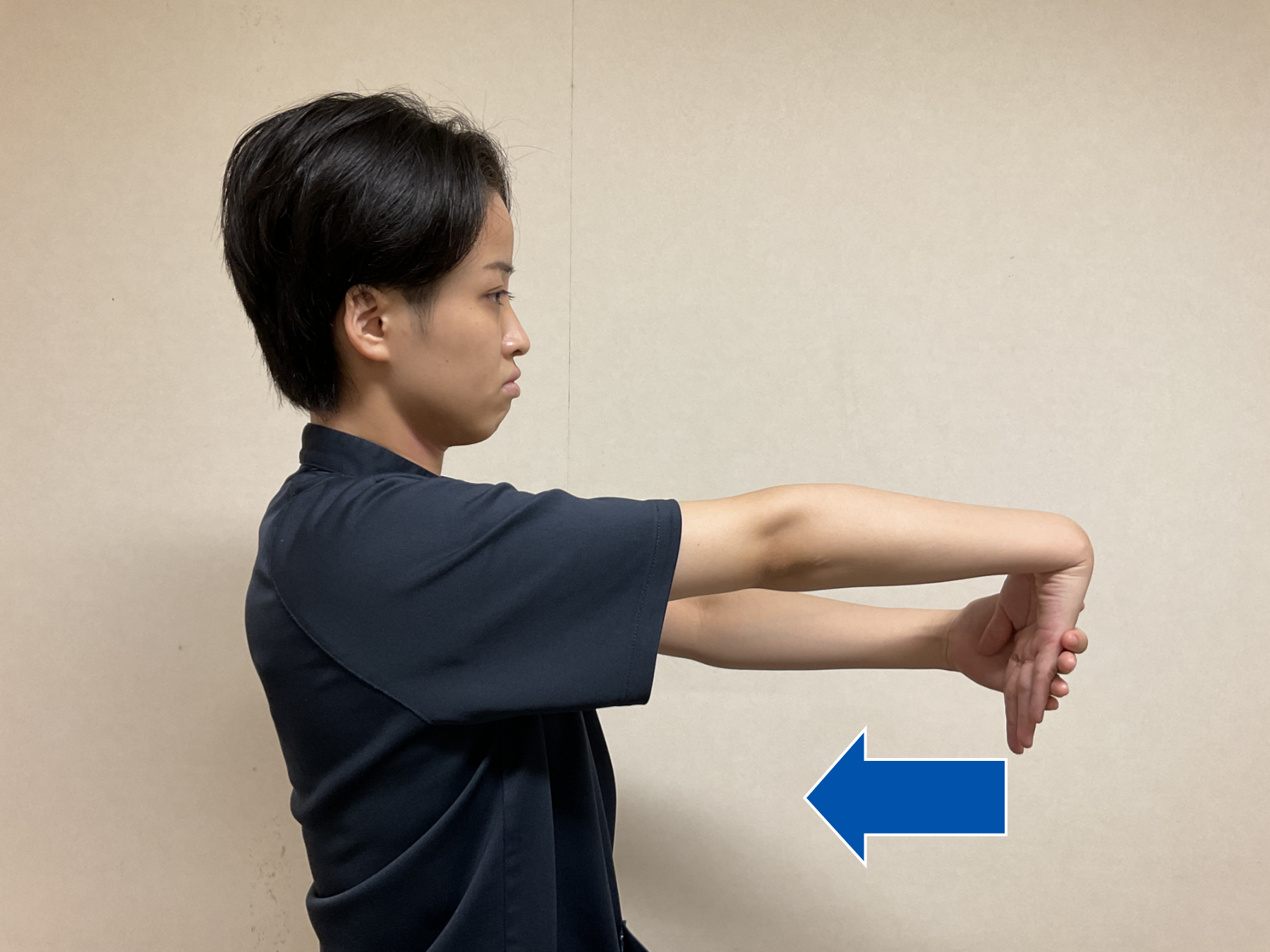

遠位型ミオパチーは特に手足の先や下腿など遠位筋の筋力が低下するため、手関節・手指・肩甲帯・足関節・膝関節が硬くなりやすいとされています。そのため、関節拘縮による二次的な動きづらさを予防するためにストレッチが重要です。

ストレッチの方法

自分で行える方は自分で実施し、自分ではなかなか実施するのが難しい方はご家族や介助者の方にやってもらうと良いでしょう。ストレッチの強さは「痛すぎず、気持ちいいと思えるくらいの強さ」で行います。

- ストレッチされる人がベッドに寝転びます。

- ケアする人は伸ばしたい足を持ち上げます。この時に膝が曲がらない様に膝を押さえましょう。

- ストレッチする腕の肘を伸ばし、手のひらが外・指先が下に向く様に持ちます。

- 指全体を持って手首を下に返す様に伸ばします。

- ストレッチする腕の肘を伸ばし、手のひらが胸・指先が下に向く様に持ちます。

- 指の付け根を持ち、胸の方に近づける様に曲げます。

②運動療法

筋力低下に対する過度な筋力トレーニングは禁物ですが、日常生活で全く動かなければ良いとうわけではありません。遠位型ミオパチーでは遠位から筋力低下が進行していきますが、大腿四頭筋など比較的進行しても残存している筋も存在します。そのため、過度に動かないことによって生じる筋力低下(廃用性筋萎縮)を予防することは可能であり、現在ある筋力を維持するのに運動療法を実施することは良いとされています。ただ、運動する際に過負荷に気をつける必要があり、次の日に筋肉痛・局所的な筋疲労感が残らない程度の負荷を目安に運動を継続することが重要です。

- 運動療法例:自重での筋力トレーニング、散歩やエルゴメーターなどの有酸素運動

③呼吸リハビリテーション

GNEミオパチーでは、症状の進行に伴い、主に呼吸筋筋力が低下することにより、呼吸機能が低下する場合があります。

呼吸リハビリテーションとは、呼吸機能の回復、あるいは維持により、症状を改善し、患者さん自身が自立した日常や社会生活を送れるように継続的に支援する医療です。呼吸リハビリテーションの種類には、②の運動療法のほか、栄養療法や薬物療法があります。

また、呼吸の補助として非侵襲的陽圧換気(NIPPV)や、排痰補助装置の導入も考慮する必要があります。

④ロボットリハビリテーション

近年リハビリテーション分野でもロボットをリハビリテーションの手段として活用し、様々なロボットが開発されています。

その中でも神経・筋疾患患者の歩行運動療法として有効性が検証され、2016年から保険診療で利用できるようになったHAL®(Hybrid Assistive Limb®)医療用下肢タイプは歩行訓練の手段として用いられています。

⑤装具や福祉用具などを用いて安全な生活を支援する

進行性の病気であるため、その時々の身体機能に合わせた装具や福祉用具を導入することもリハビリテーションの重要な役割です。

初発症状の歩きづらさや転倒予防に対する装具・歩行補助具の導入や手先の動かしづらさに対する自助具の導入など、患者さんのニーズに合わせて福祉用具を選定・導入します。患者さん自身は装具や自助具を使用することに対し、始めは抵抗感を感じる方も少なくありません。その時にしっかりと身体機能を評価し、患者さんが安全に生活を送れるよう支援することが重要です。

日常生活の注意点

病気の進行に伴い疲れやすくなるとともに、移動に人の助けが必要となり、臥床時間が長くなることで日常生活の中での運動が不足する方が多くなります。人体は重力に抗することで骨や筋肉を維持する側面があるため、疲労の程度を確認しながら、活動の範囲を少しずつ広げていくことが大切です。

また、「移動(歩行・車椅子)」や「立ち上がり・移乗動作」の際の注意点を十分に理解し、これらの動作が患者さんにとってストレスにならないよう配慮しながら、安全で快適な生活が送れるようサポートすることが重要です。

移動(車椅子・歩行)の注意点

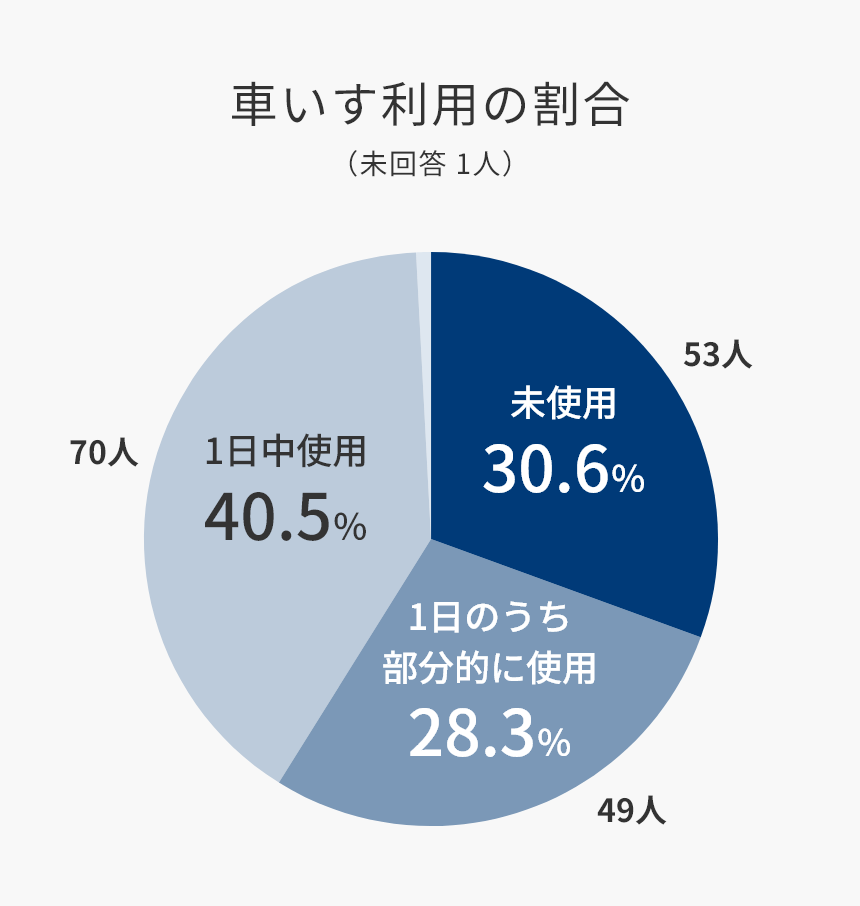

日常生活における移動手段を「歩行」にするか、または「車椅子やその他の補助具」を利用するかの選択は、患者さんの自信や尊厳に深く関わる重要な問題です。そのため、患者さんとともに、それぞれの選択肢のメリットやデメリットを丁寧に共有し、利用する場所や場面を考慮しながら慎重に検討することが大切です。実際に約30%の方が、通勤や屋内など状況に応じて歩行と車椅子を使い分けており、生活の中では車椅子で移動しつつ、リハビリとして歩行を続けている方もいらっしゃいます。

引用: Mori-Yoshimura M, Hayashi YK, Yonemoto N, et al. Nationwide patient registry for GNE myopathy in Japan. Orphanet J Rare Dis. 2014;9:150.

「歩行」のメリットとしては、大きな道具を必要とせず、段差や狭い場所など、さまざまな場面に柔軟に対応できる点が挙げられます。一方、デメリットとしては、疲労や転倒のリスクがあること、また移動速度が遅くなる場合がある点が挙げられます。歩行をサポートするために、装具や歩行器、杖などの補助具についても、この後の項目でご紹介いたします。

「車椅子(簡易電動車椅子)」のメリットは、疲れにくく安全であること、移動速度が速いこと、さらに物を運ぶ際に便利である点が挙げられます。しかし、デメリットとしては、不整地や段差に弱いこと、公共交通機関を利用する際に介助が必要となることが考えられます。また、車椅子の操作に慣れる必要があり、さらに充電やメンテナンスも必要となってきます。

立ち上がり・移乗の注意点

車椅子の使用が増えてくると、トイレやベッド、入浴時など、日常生活の中で移乗を行う機会が多くなります。安全かつスムーズな移乗は、患者さんの活動範囲を広げるためにも重要です。そのため、患者さんの筋力が強く残っている部分と弱くなっている部分をしっかりと把握し、それに応じた適切なサポートを行うことが大切です。

- 自身で行う移乗動作(立位を経由する方法)

股関節の筋力が弱く、体幹が過度に前傾してしまうと、上半身のバランスが崩れる恐れがあります。そのため、上半身を起こした状態を維持しながら、大腿四頭筋を活用して膝関節を伸展させ、立位を取っています。筋力低下を補うためには、少し高めの椅子や肘置きがあると立ち上がりやすくなります。また、上半身を安定させ、バランスを取るための手掛かりとなる手すりなども有効です。ただし、肩が高く上がらない方や、指の力が弱く手すりを握れない方もいらっしゃいますので、手すりをどの位置に設置するかを検討する必要があります。 - 介助で行う移乗動作(立位を経由する方法)

遠位型ミオパチーの方が立ち上がる際には、それぞれに合った方法やタイミングがあります。そのため、一般的な立ち上がり介助を行うと、かえって立ち上がりにくくなる場合があります。まずは、患者さんご本人にどのようなサポートが安心できるかをお伺いし、方法を一緒に相談してみてください。

体幹前傾×、四頭筋を使用

※起立動作の介助方法

前方に台になり位置して転倒を防ぐ

福祉機器の活用

杖・歩行器

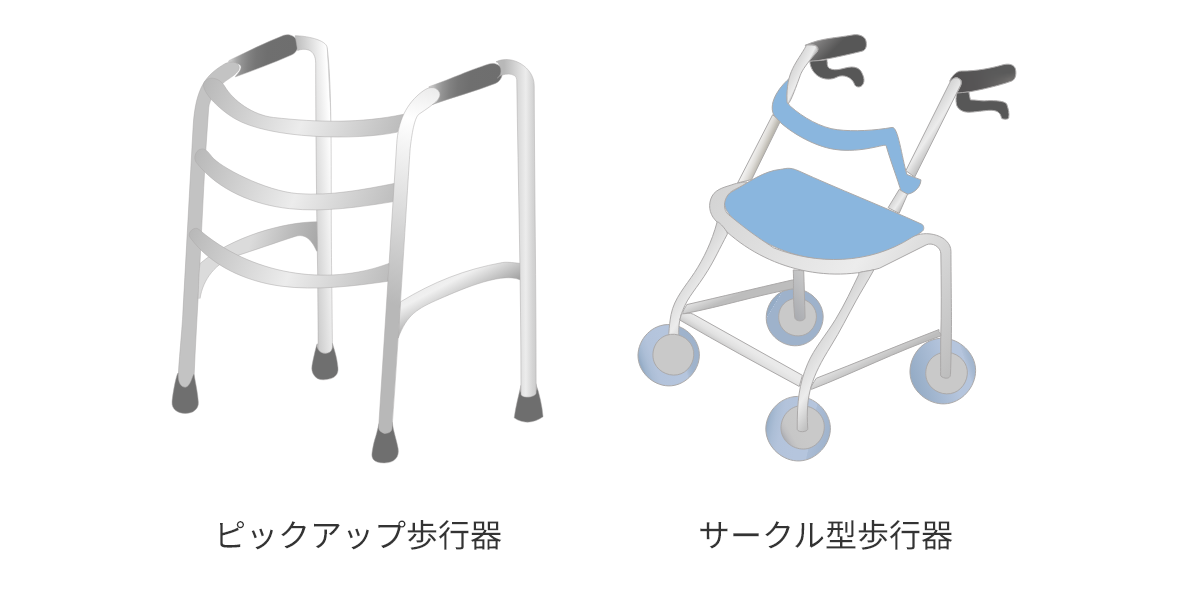

歩行時のふらつきやバランスを崩しやすくなった際に歩行補助具として杖や歩行器を用いります。

- 杖種類:T字杖、ノルディク杖、ロフストランド杖

(手指の筋力低下があっても肘受けがあることで使用できる)

- 歩行器種類:ピックアップ歩行器、サークル型歩行器

装具

患者さんの日常生活において転倒が増えた、歩行中につまずき易くなった等の訴えがあった場合は装具を検討する必要があります。遠位型ミオパチーでは下肢遠位筋の筋力低下による下垂足や動揺性歩行・静止立位の不安定さが出現することが多く、足底版や短下肢装具を導入することが多いです。

- 種類:足底板、短下肢装具(アンクルソフト、オルトップ、プラスチック製SLB、カーボン製SLB)

車椅子

日常的に転倒が多くなった、長距離歩行が困難になったなどの患者さんの訴えが聞かれた場合は車椅子の導入を検討する必要があります。特に遠位型ミオパチーは若年者も多く、学業や就労など活動範囲も広いことを考慮し、歩行場面と車椅子使用場面を使い分けるのも良いと思われます。また、進行していくと立ち上がりが困難になるため、座面を高くすることや立ち上がる際に両足を広げるためフットレストは開閉式、移乗しやすい様にアームレストは跳ね上げ又は高さ調整式にする等の工夫も必要です。

- 種類:手動式車椅子、簡易電動車椅子、姿勢変換目的のティルトリクライニング式本電動車椅子、立ち上がりを補助するリフトタイプの本電動

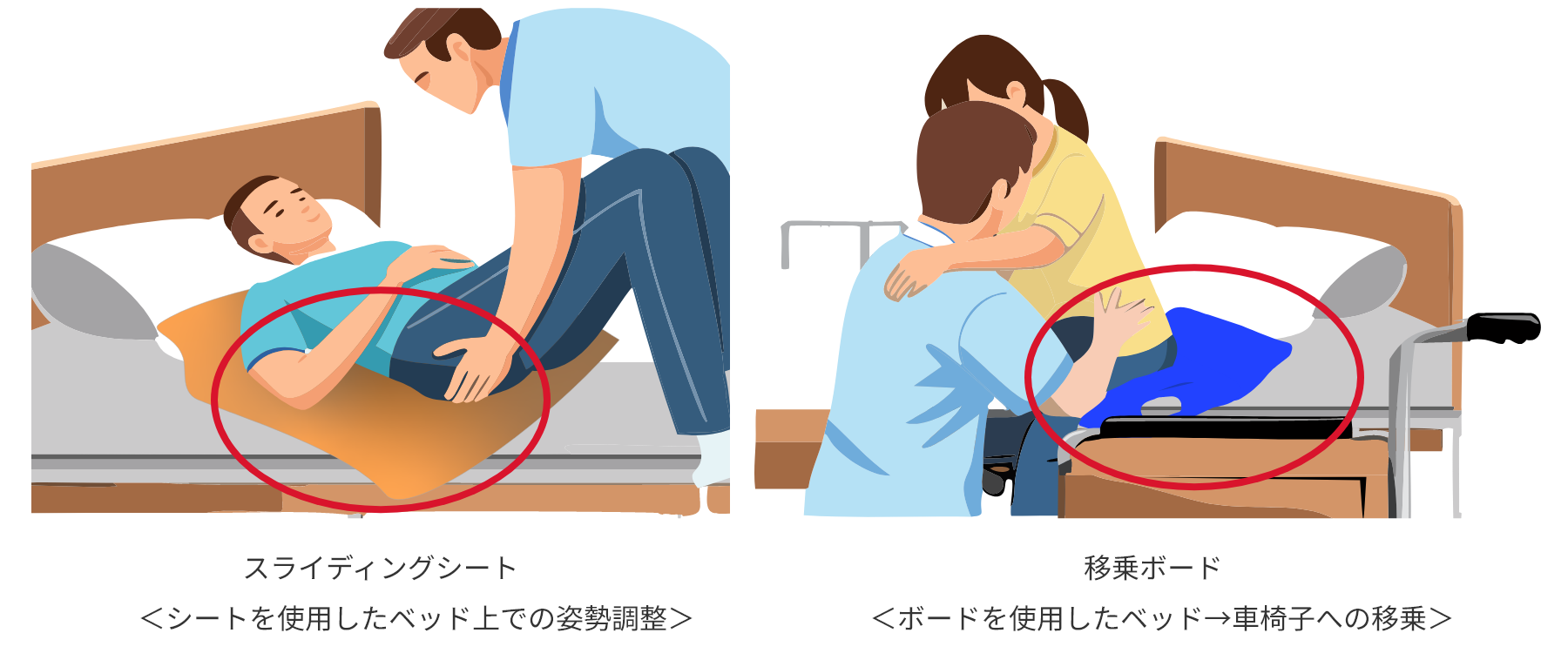

スライディングシート・移乗ボード

ベッドの背上げ機能を利用すると、体が足方向にずれてしまいます。その際に役立つのがスライディングシートです。体とマットレスの間に差し込むことで体を滑らせて移動させます。ベッド上の移動の他、車椅子やポータブルトイレ、ストレッチャーへの移乗の際にも利用する場合があります。スライディングシートではなく、ボードの上を滑らすものが移乗ボードです。これらを有効に活用する事で介助者の腰痛予防にも役立ちます。

使用のポイント

- 使用前に環境設定が必要です

ベッドの高さ(移乗先の座面を低くする)

車椅子の位置(ベッドに対して正面ではなく角度をつける)

車椅子のアームサポートやフットレストの取り外し 等 - 差し込む場所は基本的にシートもボードも体重がかかる場所です

例)体をベッド上方に移動させる場合

→スライディングシートを頭から差し込み、肩甲骨にかかるところまで入れましょう

例)ベッドから車椅子に移乗する場合

→ベッドの高さを車椅子の座面より高く設定し、車椅子側の座骨に移乗ボードを入れましょう。この時、差し込む反対側の座面に体重をかけ臀部を浮かすことで、差し込みやすくなります。 - スライディングシートや移乗ボードに乗せた体の部位に体重を乗せ移動・移乗しましょう

例)体をベッド上方に移動させる場合

→可能なら膝を立てて臀部を少し持ち上げるようにしながら上方に滑らせます。

例)ベッドから車椅子に移乗する場合

→差し込んだ側の座面に体重を移動するように滑らせます。

リフト

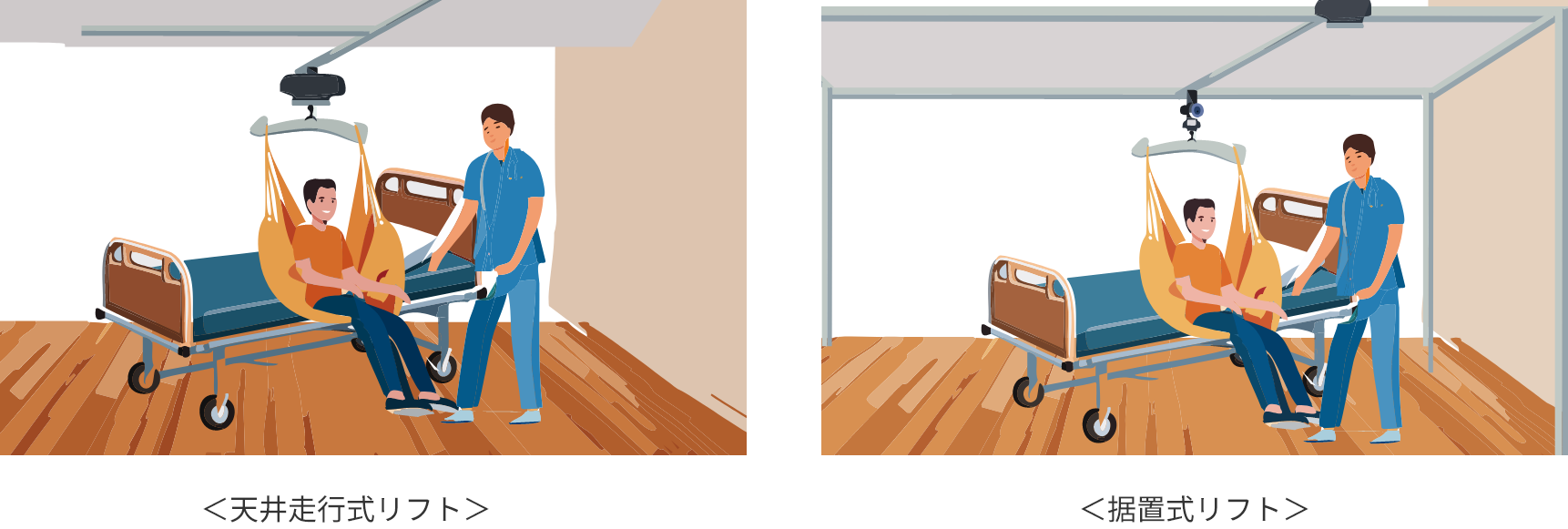

リフトの種類

- 天井走行リフト

住宅改修(移動レールを天井に埋め込むなど)が必要なもので、費用はかかりますが支えの支柱を取り除くことができるので、移動スペースや介護スペースを確保しやすいことが利点です。工事を必要としない、据置式もあります。移動レールを支柱で支える構造です。レールが1本の線移動のタイプと、部屋の四隅に支柱があり面移動ができるタイプがあります。

- 設置式リフト

ベッドや浴室に取り付け、アームで移動するタイプは、省スペースなのが特徴です。

簡易移乗機器

トイレを利用するときに使う方が多いです。立位~半立位をとるため衣服の着脱が容易です。床走行式と同じように段差解消が必要です。

その他、病院など広いスペースがある場所で使用される事が多い床走行式リフトがあります。また、リフトにつけるスリングの種類によっても機能や適用が異なるため、選定が必要です。

自助具

障害がある方が、失われた機能を補いさまざまな動作ができるよう工夫された道具のことで、市販されているものも多くあります。代表的なものを紹介します。

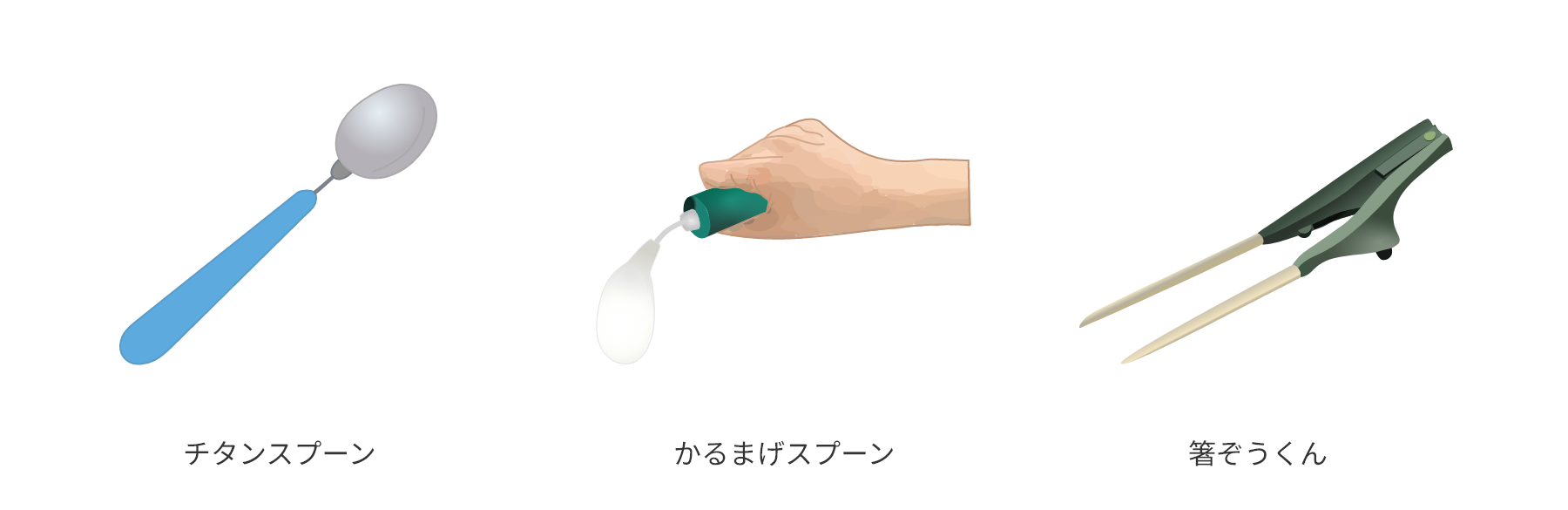

- 食事

筋力低下によりスプーンを口元まで上げることが困難な場合は軽い素材が好まれます。

口に近づけたときに角度が合わない場合は、曲げて対応する場合もあります。

箸は手指の筋力が低下すると、固定しつつ操作することが難しくなりますので、ピンセットタイプの箸が有効です。

- 整容

長柄ブラシを使うと、腕をそれほど上げなくても髪を梳かせます。

軽い力で操作できる爪切りもあります。

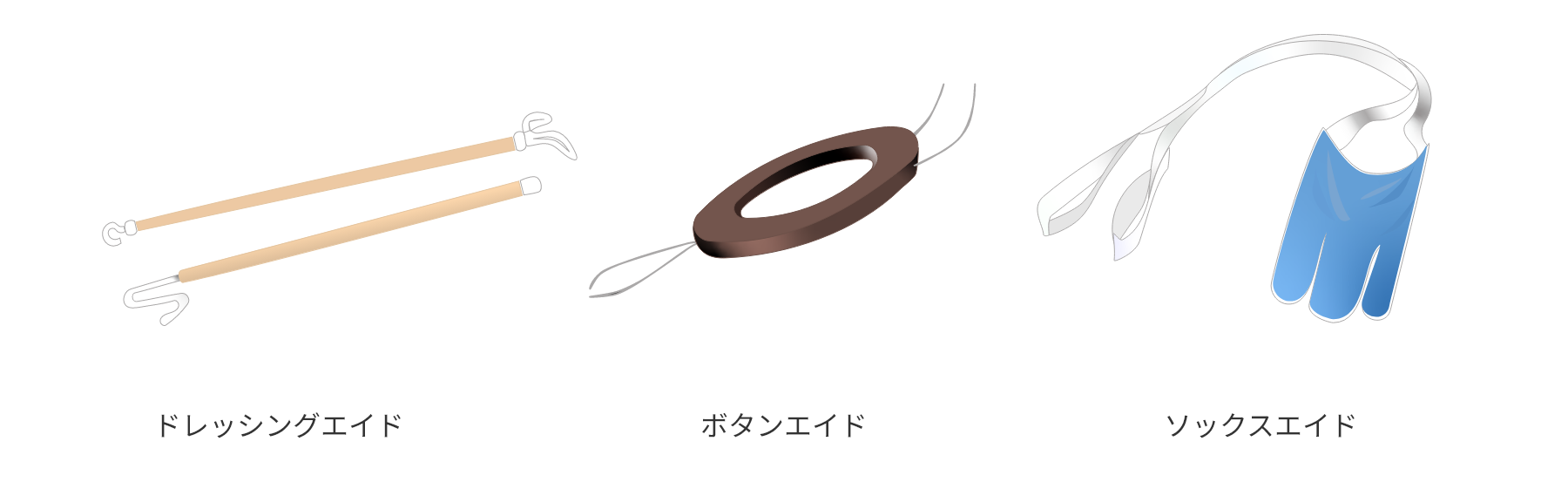

- 更衣

袖を通したり整えたりするドレッシングエイドや、ボタンのつけ外しをするためのボタンエイド、靴下の着脱を助けるソックスエイドなどがあります。

- 調理

握りやすい包丁、具材を固定するなどの機能により片手で調理できるまな板、蓋を開けるオープナーなどがあります。フードプロセッサーなどの一般的な便利器具や100円ショップの商品、滑り止めなども活用できます。

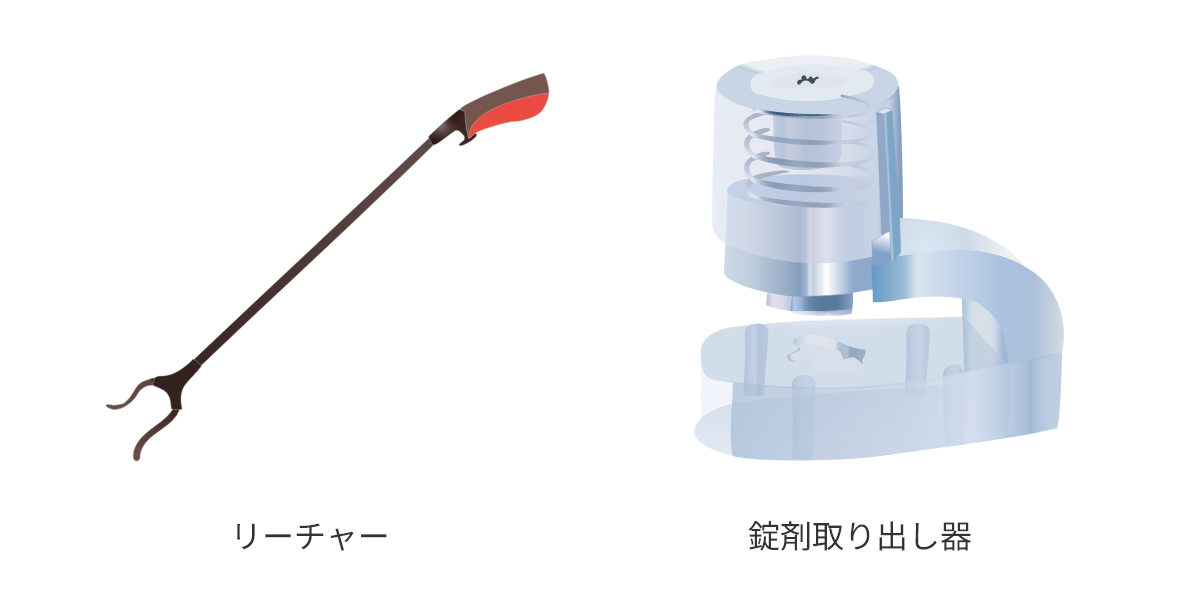

- その他

手の届かない所にあるものを掴み取ったりするリーチャーや、錠剤取り出し器など便利な自助具もあります

福祉用具申請の方法

以下の方法があります。詳細はHPをご確認ください。

厚生労働省 福祉用具

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/index.html

- 補装具費支給制度

- 日常生活用具給付事業

- 身体障害者用物品の非課税扱いについて

- 補装具装用訓練等支援事業

- 介護保険における福祉用具、住宅改修

(2024年11月現在)

- 縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)