縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー) 疫学・歴史

縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)患者は日本から中東にかけて高頻度に分布

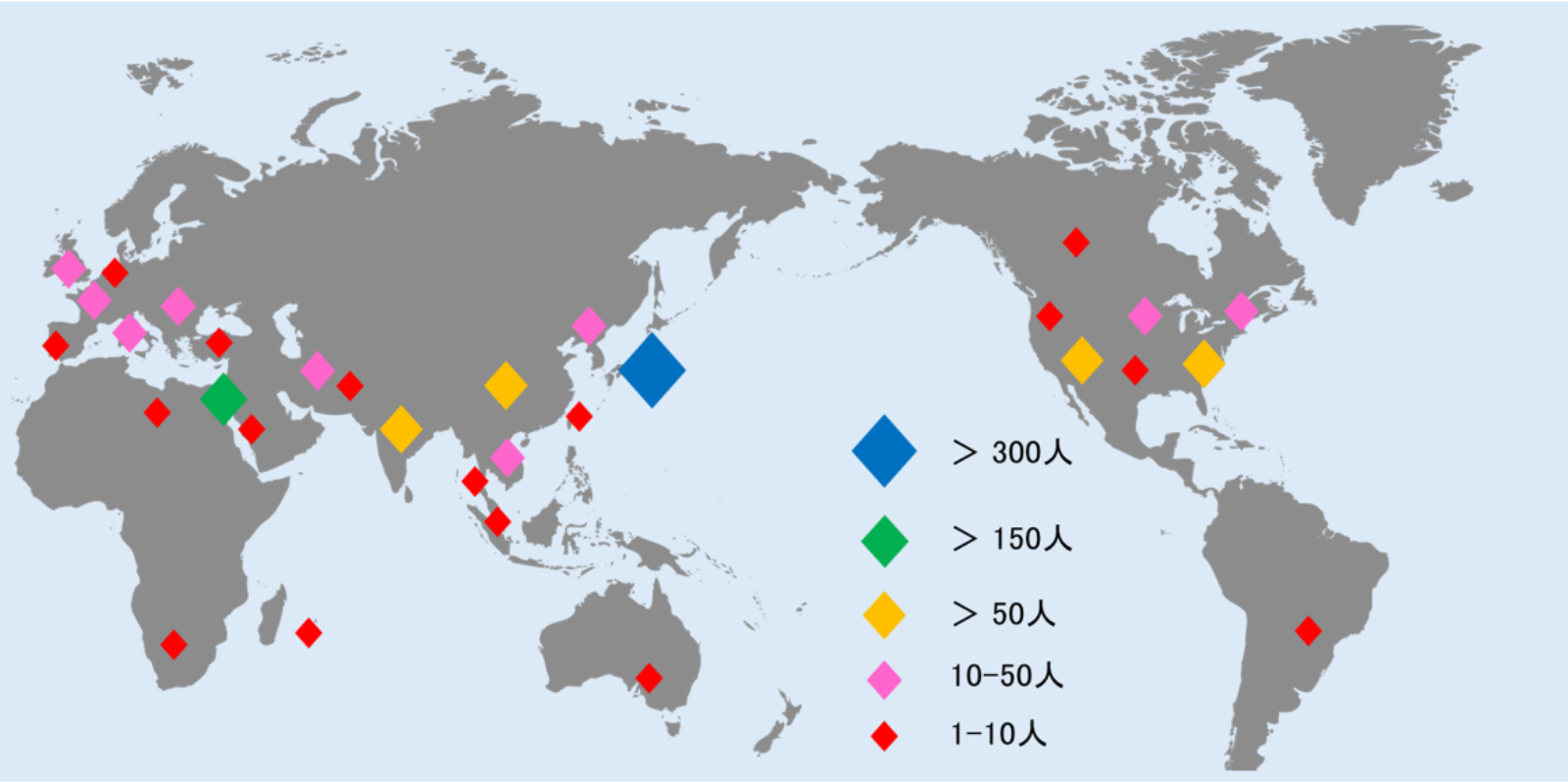

GNE ミオパチーの世界分布1)

- 本邦での患者数は400 人程度と想定されていますが、GNEミオパチーは世界中で確認されている疾患であり、少なくとも900人の患者が存在します。

- 海外での有病率は Persian Jewish community で10 万人あたり 0.3人、イギリスおよび北アイルランドで10万人あたり0.44人、ブルガリアのロマでは出生500人あたり1人とされています。 アレル頻度から推測した有病率は全世界で 10 万人あたり0.4‐2.1人とされています2)。

1)Nishino I, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Apr;86(4):385-92.より改変作図

2)厚⽣労働省 難治性疾患政策研究事業 希少難治性筋疾患に関する調査研究班GNEミオパチー診療の手引き

(日本神経学会理事会承認日 2020年1月31日)

本邦におけるGNEミオパチー患者

- 神経筋疾患患者登録サイトであるRemudy では、縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)の患者登録依頼数及び都道府県別の登録依頼者数を確認できます。

- GNEミオパチーの登録依頼数は2024年8月31日現在で244人です。都道府県別では、関東圏、関西圏などに多く、人口に概ね相関している分布となっています。

→最新情報は Remudy のホームページよりご確認ください

Remudyとは

神経筋疾患患者登録 Remudy(レムディー) は、国立精神・神経医療研究センターが運営しており、希少疾病の治験の募集や疾患情報の提供など、患者さんや先生方に有用な情報を発信しております。また、提供されたデータを用いた疫学研究も進めております。

患者さんの連絡先や身体状況、日常診療で行われている検査結果、遺伝子診断を受けて判明している遺伝子変異等、高度な個人情報を登録することから、患者さんご自身の自由意志に基づき登録を行っていただきます。

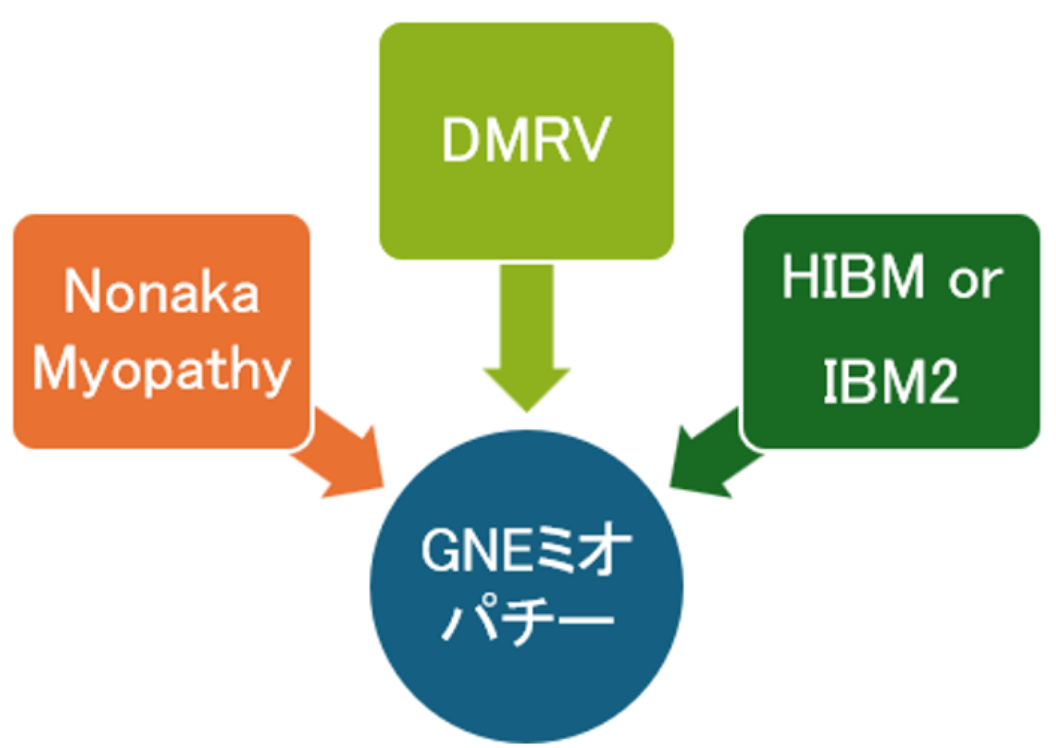

様々な呼称からGNEミオパチーへ

- 1980年代に世界に先駆けて日本から縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(Distal myopathy with Rimmed Vacuoles:DMRV)が報告されました。1)2)報告された、埜中征哉先生のお名前から“Nonaka Myopathy”と呼ばれることもあります。

- また、イスラエルにも患者が多く”Vacuolar myopathy sparing the quadriceps”としてArgovらによって1984年に報告され、遺伝性封入体ミオパチー”Hereditary Inclusion body myopathy (HIBM or IBM2)”とも呼ばれます。

- 本疾患は2000年までは原因不明、治療法が無いとされていましたが、2001年にシアル酸の合成酵素であるGNEが原因遺伝子として同定されたことから、GNEミオパチーに呼称が統一されつつあります。

1)Nonaka I, et al. Journal of the Neurological Sciences. 1981; 51(1):141-155.

2)水澤英洋ほか、神経内科1980; 12:40-47.

- 縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)